韓 시장 규모 中의 20분의 1 불과

美·유럽 시장 염두 둔 행보인 듯

美·유럽 시장 염두 둔 행보인 듯

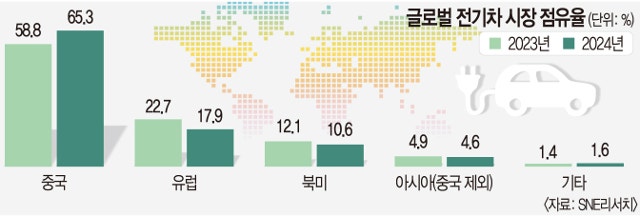

중국 전기차 생태계에 속한 기업들이 잇달아 한국 시장에 상륙하는 가운데 그 의도를 두고 한국 정부와 업계에 긴장감이 감돈다. 한국 전기차 시장 규모가 중국의 20분의 1에 불과하다는 점에서 이들의 한국 진출이 ‘택갈이’ 수출을 위한 사전 정지 작업 아니냐는 우려가 나온다.

중국 전기차 기업들은 중국에서 반제품 형태로 부품을 들여와 한국 공장에서 ‘메이드 인 코리아’ 자동차로 조립하는 방식을 추진 중이다. 이렇게 하면 한·미 자유무역협정(FTA) 조항을 활용해 미국에 면세로 자동차를 수출할 수 있기 때문이다. 대미 수출로 발생하는 이윤은 중국 전기차 회사와 한국 위탁생산 업체가 나눠 갖는 구조다.

2일 업계에 따르면 중국 복수의 전기차 업체 경영진은 비밀리에 한국을 방문해 중국산 자동차를 한국에서 위탁생산할 업체를 소개해 달라고 한국전기자동차협회 등에 요청했다. 반대로 경영난을 겪는 한국 업체가 협회 측에 중국 전기차 업체 소개를 요구한 경우도 있었다.

중국은 전기차 공급망 전반에 걸쳐 선진국의 무역 제재를 받고 있다. 미국은 중국산 전기차에 최대 100%, 유럽은 최대 45.3%의 고율 관세를 부과 중이다. 미국은 지난해 중국산 리튬이온 전기차 배터리·배터리 부품에 부과하는 관세율을 7.5%에서 25%로 끌어올렸다. 또 중국에서 조달한 배터리 소재가 포함된 전기차는 미국 인플레이션감축법(IRA)에 따른 보조금 혜택을 받을 수 없다. 중국이 우회로 개척에 나서는 이유다.

배터리 소재 분야에서도 중국의 IRA 회피 움직임이 활발하다. 인천연구원에 따르면 거린메이, 롱바이, 화유코발트, CNGR 등 중국 배터리 소재 기업들은 2023년에만 한·중 합작법인을 통해 약 5조원 규모의 투자 계획을 발표했다.

나아가 배터리 셀 분야에서까지 중국 자본의 한국 상륙이 진행 중이다. 최근 정보 당국은 국내 배터리 셀 기업들에 중국 기업의 한국 공장 설립 동향에 관한 정보를 요청하기도 했다. 정부는 중국 CATL이 한국 폐공장, 유휴 부지 등을 인수해 개조한 다음 자신들의 배터리 셀을 생산하는 구조를 의심한 것으로 전해진다.

실제 KG모빌리티는 지난 2023년 BYD와 함께 경남 창원 배터리 팩 공장 건설을 추진했었다. 현재는 전기차 시장 수요 침체에 따라 일시 중단된 상태다. BYD는 배터리 생산 자회사 핀드림스를 앞세워 다음 달 5~7일 코엑스에서 열리는 ‘인터배터리 2025’에 처음 참가한다. 배터리업계 관계자는 “한국 전기차 시장만을 보고 들어오진 않을 것”이라며 “더 큰 시장인 미국과 유럽을 염두에 둔 행보로 보인다”고 말했다.

김필수 대림대 미래자동차학과 교수(한국전기자동차협회장)는 “중국이 한국의 기술 선진국 이미지를 이용하려는 움직임”이라며 “개별 기업 입장에서 (우회수출 기지를 자처하면) 당장은 중국 회사의 이익을 함께 누릴 수 있어 좋겠지만 장기적으로는 세계 시장에서 한국산이 중국산으로 여겨지고, 산업적으로 한국이 중국의 일개 성(省)으로 전락하는 길”이라고 말했다.