2018년보다 예산은 2배 늘었는데

지방 이전 기업은 한 곳에 그쳐

인력 문제 해결이 급선무

수도권에서 지방으로 본사나 공장을 이전하는 기업이 줄고 있다. 20일 산업통상자원부에 따르면, 지난해 본사·공장의 지방 이전으로 지방투자촉진보조금을 신청한 기업과 이를 받은 기업은 모두 단 한 곳에 그쳤다. 지방에 일자리가 줄어드니 지방의 젊은이들은 수도권으로 떠나고, 기업은 구인난을 우려해 지방으로 가기를 꺼리는 악순환이 이어지는 것이다.

지방투자촉진보조금이란 지방에 투자하는 기업의 자금 부담을 덜어주기 위해 지방 투자기업의 투자금 일부를 중앙정부나 지방자치단체가 공동으로 지원하는 보조금이다. ▲수도권 과밀억제권역에 있던 기업이 지방으로 이전해 투자하는 경우 ▲국내 기업이 지방에 사업장을 신설·증설해 투자하는 경우 ▲상생형 지역 일자리 심의위원회의 심의 의결을 거쳐 상생형 지역 일자리로 선정된 기업이 지방에 투자하는 경우가 대상이다.

지방투자촉진보조금 제도는 2004년 4월 1일 생긴 국가균형발전 특별법을 바탕으로 시작됐다. 보조금 제도가 신설됐을 당시, 기업 한 곳이 최대로 받을 수 있는 국비 보조금은 50억원이었다. 이 보조금 한도는 2009년에는 60억원으로, 2018년에는 100억원으로, 지난해에는 200억원으로 늘었다. 지난해 예산도 2018년(1350억원)의 1.5배 가량인 2127억원으로 증가했다.

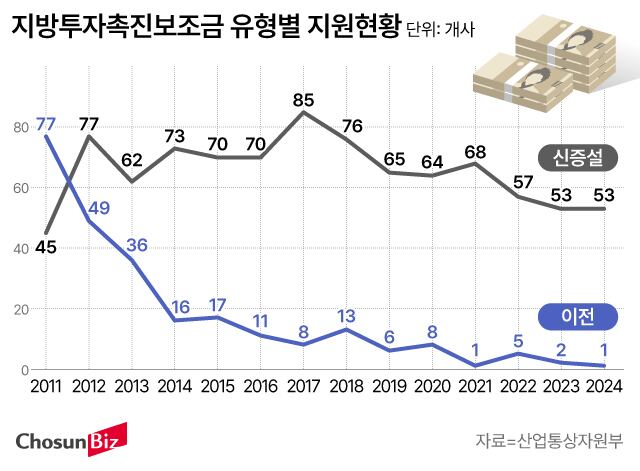

기업이 받는 보조금과 예산이 증가했지만, 효과는 미미하다. 2011년에는 77개 기업이 본사를 지방으로 이전해 지방투자보조금을 받았으나, 2019년부터는 한자릿수로 줄었다. 지난해에는 한 곳으로까지 감소했다. 코로나19가 극심해 경기가 얼어붙었던 2021년 이후 처음이다.

지난해 본사를 지방으로 이전한 기업은 자동차 부품 회사로 투자금 211억원 중 38억원(18%)을 정부(17억원)와 천안시(21억원)로부터 지원 받았다. 산업부 관계자는 “이전하는 도시, 이전하는 기업의 규모에 따라 보조금 규모가 달라 해당 기업에 17억원을 지원했다”면서 “지난해 보조금을 신청한 기업은 이 기업 뿐이었다”고 말했다.

지방에 사업장을 신·증설해 보조금을 받은 기업까지 합쳐도 상황은 다르지 않다. 지방에 본사나 공장을 이전하거나 사업장을 신·증설한 기업의 수는 2011년 122개에서 지난해 54곳으로 줄어든 상황이다. 보조금의 효과가 미미한 셈이다.

산업부 관계자는 “지방투자촉진보조금 제도가 생긴 2000년대 초반에는 많은 기업이 내려갔다”면서 “본사를 이전할 수 있는 기업들은 당시 많이 이전했기 때문에 최근 지방으로 간 기업이 많지 않은 것”이라고 말했다.

기업들의 수도권 집중으로 수도권과 비수도권 격차는 점차 확대되고 있다. 지방시대위원회에 따르면, 2010년 수도권의 지역총생산(GRDP 비중은 49.4%로 비수도권(50.6%)에 비해 낮았으나, 2021년에는 52.8%로 확대됐다. 2022년 기준 100대 기업의 본사 중 86%가 수도권에 있었고, 전체 인구의 50.5%가 수도권에 거주하는 것으로 나타났다. 인구 감소 지역도 전국 시군구의 40%인 89개에 달한다.

기업들이 지방 이전을 꺼리는 가장 큰 이유로는 인력 수급이 꼽힌다. 대한상공회의소가 2023년 수도권에 있는 기업 159개사를 설문조사 한 결과, 이 중 61.7%는 지방 이전을 고려하지 않는다고 답했다. 이들은 ‘어떤 정책적 지원이 필요하냐’는 질문에 ‘필요 인력의 원활한 공급(38.8%)’을 가장 많이 꼽았다. 세제 감면이나 공제 등의 세제 혜택(23.5%)이나 보조금 등의 재정지원(20.4%)보다 인력 수급이 필수적이라고 본 셈이다. 기업은 인력 유입을 위해 지방의 정주 여건을 개선하고, 교통인프라를 구축해야 한다고 봤다.

전문가들은 “인센티브보다는 장기적인 정책이 필요하다”고 말했다. 허동숙 전 국토연구원 부연구위원은 “대기업 본사가 수도권에 집중된 요인은 정보와 인재가 많고, 금융이 집중돼 있는 데다 해외 진출이 용이하기 때문”이라며 “고급 인재 양성, 지방 내 육아·교육 시스템 개선 등 장기적인 대책만이 기업들의 지방 이전을 이끌 수 있을 것”이라고 말했다.

김기찬 가톨릭대 명예교수는 “일부 기업인은 지방에서 인력을 구하지 못해 다시 서울로 돌아왔다고 한탄한다”며 “단기적인 인센티브보다는 인력 문제를 해결해야 지방으로 기업이 이전할 수 있을 것”이라고 말했다.

지방 이전 기업은 한 곳에 그쳐

인력 문제 해결이 급선무

수도권에서 지방으로 본사나 공장을 이전하는 기업이 줄고 있다. 20일 산업통상자원부에 따르면, 지난해 본사·공장의 지방 이전으로 지방투자촉진보조금을 신청한 기업과 이를 받은 기업은 모두 단 한 곳에 그쳤다. 지방에 일자리가 줄어드니 지방의 젊은이들은 수도권으로 떠나고, 기업은 구인난을 우려해 지방으로 가기를 꺼리는 악순환이 이어지는 것이다.

지방투자촉진보조금이란 지방에 투자하는 기업의 자금 부담을 덜어주기 위해 지방 투자기업의 투자금 일부를 중앙정부나 지방자치단체가 공동으로 지원하는 보조금이다. ▲수도권 과밀억제권역에 있던 기업이 지방으로 이전해 투자하는 경우 ▲국내 기업이 지방에 사업장을 신설·증설해 투자하는 경우 ▲상생형 지역 일자리 심의위원회의 심의 의결을 거쳐 상생형 지역 일자리로 선정된 기업이 지방에 투자하는 경우가 대상이다.

그래픽=손민균

지방투자촉진보조금 제도는 2004년 4월 1일 생긴 국가균형발전 특별법을 바탕으로 시작됐다. 보조금 제도가 신설됐을 당시, 기업 한 곳이 최대로 받을 수 있는 국비 보조금은 50억원이었다. 이 보조금 한도는 2009년에는 60억원으로, 2018년에는 100억원으로, 지난해에는 200억원으로 늘었다. 지난해 예산도 2018년(1350억원)의 1.5배 가량인 2127억원으로 증가했다.

기업이 받는 보조금과 예산이 증가했지만, 효과는 미미하다. 2011년에는 77개 기업이 본사를 지방으로 이전해 지방투자보조금을 받았으나, 2019년부터는 한자릿수로 줄었다. 지난해에는 한 곳으로까지 감소했다. 코로나19가 극심해 경기가 얼어붙었던 2021년 이후 처음이다.

지난해 본사를 지방으로 이전한 기업은 자동차 부품 회사로 투자금 211억원 중 38억원(18%)을 정부(17억원)와 천안시(21억원)로부터 지원 받았다. 산업부 관계자는 “이전하는 도시, 이전하는 기업의 규모에 따라 보조금 규모가 달라 해당 기업에 17억원을 지원했다”면서 “지난해 보조금을 신청한 기업은 이 기업 뿐이었다”고 말했다.

지방에 사업장을 신·증설해 보조금을 받은 기업까지 합쳐도 상황은 다르지 않다. 지방에 본사나 공장을 이전하거나 사업장을 신·증설한 기업의 수는 2011년 122개에서 지난해 54곳으로 줄어든 상황이다. 보조금의 효과가 미미한 셈이다.

산업부 관계자는 “지방투자촉진보조금 제도가 생긴 2000년대 초반에는 많은 기업이 내려갔다”면서 “본사를 이전할 수 있는 기업들은 당시 많이 이전했기 때문에 최근 지방으로 간 기업이 많지 않은 것”이라고 말했다.

기업들의 수도권 집중으로 수도권과 비수도권 격차는 점차 확대되고 있다. 지방시대위원회에 따르면, 2010년 수도권의 지역총생산(GRDP 비중은 49.4%로 비수도권(50.6%)에 비해 낮았으나, 2021년에는 52.8%로 확대됐다. 2022년 기준 100대 기업의 본사 중 86%가 수도권에 있었고, 전체 인구의 50.5%가 수도권에 거주하는 것으로 나타났다. 인구 감소 지역도 전국 시군구의 40%인 89개에 달한다.

기업들이 지방 이전을 꺼리는 가장 큰 이유로는 인력 수급이 꼽힌다. 대한상공회의소가 2023년 수도권에 있는 기업 159개사를 설문조사 한 결과, 이 중 61.7%는 지방 이전을 고려하지 않는다고 답했다. 이들은 ‘어떤 정책적 지원이 필요하냐’는 질문에 ‘필요 인력의 원활한 공급(38.8%)’을 가장 많이 꼽았다. 세제 감면이나 공제 등의 세제 혜택(23.5%)이나 보조금 등의 재정지원(20.4%)보다 인력 수급이 필수적이라고 본 셈이다. 기업은 인력 유입을 위해 지방의 정주 여건을 개선하고, 교통인프라를 구축해야 한다고 봤다.

전문가들은 “인센티브보다는 장기적인 정책이 필요하다”고 말했다. 허동숙 전 국토연구원 부연구위원은 “대기업 본사가 수도권에 집중된 요인은 정보와 인재가 많고, 금융이 집중돼 있는 데다 해외 진출이 용이하기 때문”이라며 “고급 인재 양성, 지방 내 육아·교육 시스템 개선 등 장기적인 대책만이 기업들의 지방 이전을 이끌 수 있을 것”이라고 말했다.

김기찬 가톨릭대 명예교수는 “일부 기업인은 지방에서 인력을 구하지 못해 다시 서울로 돌아왔다고 한탄한다”며 “단기적인 인센티브보다는 인력 문제를 해결해야 지방으로 기업이 이전할 수 있을 것”이라고 말했다.