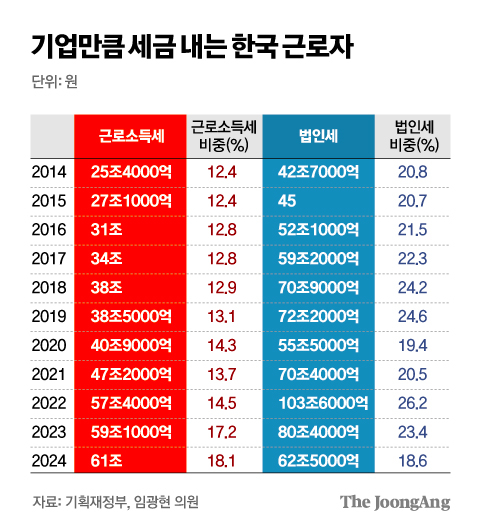

직장인이 낸 근로소득세가 지난해 처음으로 60조원을 넘었다. 한때 국세 수입에서 가장 많은 비중을 차지했던 법인세수 규모에 육박한다.

17일 기획재정부에 따르면 지난해 근로소득세 수입은 전년보다 1조9000억원 늘어난 61조원이다. 2014년 25조4000억원이었던 근로소득세는 2020년 40조원대, 2022년 50조원대에 올라서는 등 증가세가 가파르다. 국세에서 차지하는 비중도 2014년 12.4%에서 지난해 18.1%까지 올랐다.

연봉은 높아졌는데 과표 기준은 18년째 그대로니 ‘8800만원 초과’에 속하는 근로자도 많아졌다. 명목임금이 오른 탓에 세금은 더 내지만, 물가 상승으로 실질임금은 줄어드는 이중고에 시달리는 셈이다.

반면에 법인세수는 2022년 103조6000억원에서 2023년 80조4000억원, 지난해 62조5000억원으로 2년 새 39.7% 줄었다. 국세 수입 중 법인세 비중도 18.6%로 2005년 이후 가장 낮았다. 경기 악화로 기업 실적이 부진했던 탓이다.

통상 개발도상국은 법인세 비중이 높고, 선진국은 소득세 비중이 높은 경향이 있다. 경제가 성숙할수록 소득세 비중이 높아지는 게 일반적이다. 한국의 개인소득세 비중은 2022년 기준 20.6%. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균(23.6%) 이하로, 높은 수준은 아니다. 그러나 개인 세부담이 커지는 건 구매력 저하로 이어져, 내수 부진 등의 부작용이 나타날 수 있다.

문제는 올해도 기업 실적 부진으로 밑 빠진 나라 곳간을 ‘월급쟁이’가 채우는 형국이 이어질 수 있다는 점이다. 이미 2023~2024년 2년간 총 87조원가량의 대규모 세수 결손이 발생했다. 한국은 대기업과 반도체 의존도가 높다 보니, 경기에 따라 진폭이 큰 법인세가 세수 기반의 불확실성을 높인다.

최병호 부산대 경제학부 교수는 “과표 조정이 없는 한 당분간 소득세는 증가할 것이라 머지않아 비중도 법인세와 역전될 것”이라며 “저출산·고령화 등 앞으로의 재정 수요에 대응할 수 있도록 정권에 휘둘리지 않는 장기적인 제도 개편 방안을 논의할 필요가 있다”고 말했다.

17일 기획재정부에 따르면 지난해 근로소득세 수입은 전년보다 1조9000억원 늘어난 61조원이다. 2014년 25조4000억원이었던 근로소득세는 2020년 40조원대, 2022년 50조원대에 올라서는 등 증가세가 가파르다. 국세에서 차지하는 비중도 2014년 12.4%에서 지난해 18.1%까지 올랐다.

김주원 기자

이는 우선 취업자 수와 명목임금이 증가한 영향이다. 지난해 상용 근로자 수는 1635만3000명으로 전년 대비 18만3000명 늘었다. 1인당 임금도 402만6879원(2024년 11월 기준)으로 2.5% 늘었다. 여기에 2008년 이후 손대지 않은 과표구간이 ‘소리 없는 증세’ 역할을 했다. 현행 근로소득세는 8단계 과표구간으로 구분하는데 8800만원 이하는 6~24%, 8800만원 초과는 35~45%의 세율을 적용한다. 연봉은 높아졌는데 과표 기준은 18년째 그대로니 ‘8800만원 초과’에 속하는 근로자도 많아졌다. 명목임금이 오른 탓에 세금은 더 내지만, 물가 상승으로 실질임금은 줄어드는 이중고에 시달리는 셈이다.

반면에 법인세수는 2022년 103조6000억원에서 2023년 80조4000억원, 지난해 62조5000억원으로 2년 새 39.7% 줄었다. 국세 수입 중 법인세 비중도 18.6%로 2005년 이후 가장 낮았다. 경기 악화로 기업 실적이 부진했던 탓이다.

통상 개발도상국은 법인세 비중이 높고, 선진국은 소득세 비중이 높은 경향이 있다. 경제가 성숙할수록 소득세 비중이 높아지는 게 일반적이다. 한국의 개인소득세 비중은 2022년 기준 20.6%. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균(23.6%) 이하로, 높은 수준은 아니다. 그러나 개인 세부담이 커지는 건 구매력 저하로 이어져, 내수 부진 등의 부작용이 나타날 수 있다.

문제는 올해도 기업 실적 부진으로 밑 빠진 나라 곳간을 ‘월급쟁이’가 채우는 형국이 이어질 수 있다는 점이다. 이미 2023~2024년 2년간 총 87조원가량의 대규모 세수 결손이 발생했다. 한국은 대기업과 반도체 의존도가 높다 보니, 경기에 따라 진폭이 큰 법인세가 세수 기반의 불확실성을 높인다.

최병호 부산대 경제학부 교수는 “과표 조정이 없는 한 당분간 소득세는 증가할 것이라 머지않아 비중도 법인세와 역전될 것”이라며 “저출산·고령화 등 앞으로의 재정 수요에 대응할 수 있도록 정권에 휘둘리지 않는 장기적인 제도 개편 방안을 논의할 필요가 있다”고 말했다.