지난해 출생아 23.8만명… 3.6% ↑

합계출산율도 0.75명 마침내 반등

전문가 “길어야 2~3년 그칠 수 있어”

합계출산율도 0.75명 마침내 반등

전문가 “길어야 2~3년 그칠 수 있어”

게티이미지뱅크

지난해 합계출산율이 0.75명으로 집계돼 9년 만에 상승세로 돌아섰다. 인구가 상대적으로 많은 1990년대 초반 출생자들이 결혼·출산 연령대로 진입한 ‘인구구조 효과’와 코로나19로 미뤘던 결혼을 한꺼번에 치른 ‘혼인 지연 효과’가 작용한 것으로 분석된다. 이 둘은 일시적 성격이 강해 출산율 반등세는 단 2~3년에 그칠 수 있다는 경고가 나온다.

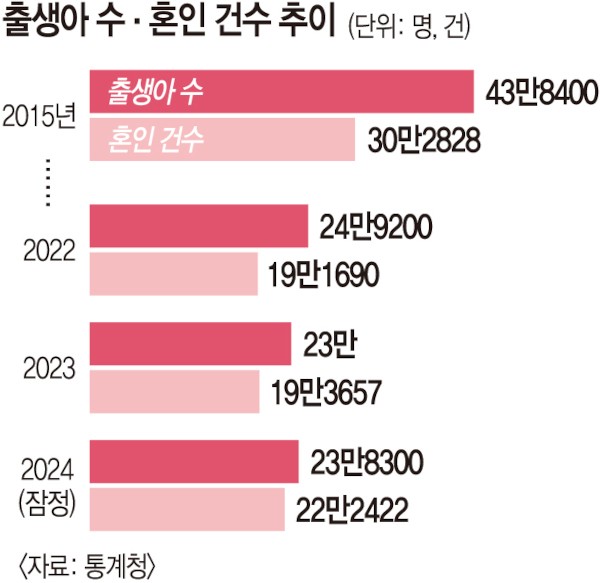

통계청이 26일 발표한 ‘2024년 인구동향조사 출생·사망통계’에 따르면 지난해 출생아 수는 전년보다 8300명(3.6%) 증가한 23만8300명으로 집계됐다. 출생아 수가 반등한 것은 2015년 이후 9년 만이다. 연간 출생아 수는 2015년 43만8420명에서 2016년 40만6243명으로 3만2000여명 줄며 감소세로 돌아선 이후 8년 연속 내리막세였다.

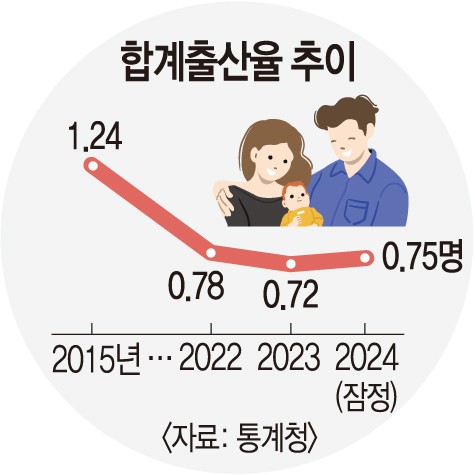

출산율도 함께 상승곡선을 그렸다. 지난해 출산율은 2023년(0.72명)보다 0.03명 오른 0.75명을 기록했다. 출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수다. 한국의 출산율은 2015년 1.24명으로 정점을 찍은 뒤 2023년 0.72명까지 8년 연속 떨어지며 ‘0.7명’ 선을 위협했다.

정부는 올해도 출산율이 오를 것으로 예상했다. 주형환 저출산·고령사회위원회 부위원장은 기자간담회를 열고 “결혼 건수 등 여러 자료를 분석한 결과 올해 출생아 수는 지난해보다 약 1만명 늘어난 25만명대가 되고, 출산율도 0.79명 안팎이 될 것으로 본다”고 말했다.

통계청은 출산율 반등의 주요 요인으로 인구구조 변화를 지목했다. 인구수가 많은 30대 초반 ‘90년대생’들의 출산이 본격화하면서 신생아 수도 함께 늘었다는 것이다. 박현정 통계청 인구동향과장은 “30대 초반 여성 인구가 많아지면서 결혼 적령기에 접어든 이들의 출산이 늘어나 신생아 수가 증가했다”고 설명했다.

통계청에 따르면 지난해 모(母)의 연령별 출산율(해당 연령 여성 인구 1000명당 출생아 수)은 30대 초반이 전년보다 3.7명 오른 70.4명을 기록했다. 전 연령대에서 가장 높은 수치다. 1991~1995년생 30대 인구수가 많은 영향이다. 인구수 기준으로 보면 29~32세 인구수는 70만명 이상을 유지하고 있다.

코로나19 팬데믹으로 미뤄졌던 혼인 건수가 회복세를 보인 점도 출산율을 밀어 올렸다. 지난해 혼인 건수는 전년보다 14.9% 늘어난 22만2000건이었다. 증가율 기준으로 1970년 관련 통계 작성 이래 최고치다. 주 부위원장은 “혼인 증가는 시차를 두고 출산으로 이어진다는 점에서 향후 강한 반등 흐름을 기대하게 하는 매우 고무적인 결과”라고 평가했다.

‘신생아 특례대출’ ‘신생아특별공급’ 등 정부의 여러 정책도 출산 증가에 기여한 것으로 보인다. 정성미 한국여성정책연구원 연구위원은 “정부 정책은 지난 2~3년 동안 과거의 정책 흐름에 비해 많은 변화가 있었다”며 “육아휴직 제도, 일·생활 균형 정책 이런 부분들이 수치로도 드러나고 있다”고 분석했다.

다만 전문가들은 섣부른 낙관을 경계하는 분위기다. 출산율 반등이 장기적 추세로 정착했다고 보기는 힘들다는 설명이다. 1996년생부터 인구 감소 폭이 커지는 만큼 이들이 출산 연령에 도달하는 시점에 출산율 반등세가 둔화할 가능성이 크다. 박 과장은 “추계자료를 보면 30대 초반 인구는 2027년부터 조금씩 감소하는 것으로 나타났다. 또 20대들이 30대로 이동하면 출생아 수가 줄어들 수 있다”고 설명했다. 코로나19 팬데믹에 따른 ‘혼인 지연 효과’도 같은 맥락이다. 설동훈 전북대 사회학과 교수는 “이번 반등이 혼인과 출산에 대한 수요 증가에 따른 것이라면 지속되기 어려울 수 있으며 코로나 변수도 사라질 수 있다”고 지적했다.

서울과 부산 등 대도시의 출산율이 다른 지역과 비교해 정체돼 있는 점도 지속적 반등의 한계로 작용할 것으로 보인다. 지난해 서울의 출산율은 0.58명으로 2023년(0.55명)보다 소폭 올랐으나 17개 광역자치단체 중 2년 연속 꼴찌였다. 부산도 0.68명으로 상대적으로 출산율이 부진했다. 출산율 상승을 이끈 건 세종·전남(1.03명) 경북(0.90명) 강원(0.89명) 등이었다.

전영수 한양대 국제대학원 교수는 “이번 반등은 기저효과에 가깝고 반등세는 길어야 2~3년에 그칠 것”이라고 진단했다.

국제적 기준에 비춰볼 때 한국의 출산율은 여전히 낮은 수준이다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 평균 출산율은 2022년 기준 1.51명으로 한국의 배 이상이다. 전체 인구는 5년 연속 자연 감소하고 있어 이 속도를 늦추려면 더 큰 폭의 반등이 필요하다. 현재 정부는 2030년까지 출산율 1.0명 도달을 목표로 삼고 있다. 주 부위원장은 “출산율 0.8명 달성은 내후년 정도로 예상하는데 굉장히 어려운 수치”라고 말했다.

출산율이 ‘추세적 반등’으로 자리잡기 위해선 새로운 시각의 인구정책이 필요하다는 제언이 나온다. 전 교수는 “출산 정책은 첫 출발점에 불과하다. 인구정책은 복지정책이 아닌 경제, 성장 정책으로 인식해야 한다”며 “현재 정책이 출산 장려에 집중된 만큼 결혼 증가까지 고려한 정책 확장이 필요하다”고 강조했다. 정 연구위원은 “출생아 수 자체는 장기적으로 감소할 수밖에 없는데 이 속도를 늦추려면 남성 육아휴직을 더 보편화하도록 하는 등 관련 정책을 더 확대해야 한다”고 지적했다.