" 학교 안 위험 교사 문제, 이젠 드러내야"

동료 교사에 딸 거론하며 협박한 사례도

직권 휴·면직제 있지만 보복 우려돼 '쉬쉬'

실효성 위해선, 신고자 신원 보호 필요

동료 교사에 딸 거론하며 협박한 사례도

직권 휴·면직제 있지만 보복 우려돼 '쉬쉬'

실효성 위해선, 신고자 신원 보호 필요

11일 대전 서구 건양대병원 장례식장에 교사가 휘두른 흉기에 피살된 김하늘양의 영정이 놓여 있다. 대전=뉴스1

대전의 40대 초등학교 교사가 학교 안에서 1학년생 김하늘(8)양을 살해한 사건 이후 정신질환 등으로 이상 행동을 하는 '위험 교사'에 대한 우려가 커졌다. 일선 교사들은 "과한 폭력성을 드러내는 일부 교사 탓에 분위기가 엉망이 된 학교가 늘고 있다"고 증언한다. 정부와 정치권은 교직 수행이 불가능한 교원을 직권 휴직시키는 등의 내용을 담은 '하늘이법'을 만들겠다는 입장인데 현장 실정을 모른 채 법을 만들면 효과가 떨어질 것이라는 우려도 나온다.

13일 교육계에 따르면 학교 현장에서는 "그동안 쉬쉬하던 위험 교사 문제를 적극적으로 논의해야 한다"는 목소리가 나온다. "한 학교에 문제 교사가 1, 2명꼴로 있다"(수도권 한 고등학교 교장)는 주장이 나올 만큼 심각한 탓이다.

강경숙 조국혁신당 의원실이 시도교육청에서 제출받은 자료에 따르면 문제 교사들은 학생과 동료 교사, 관리자 등을 가리지 않고 괴롭혔다. 예컨대 교사 A씨는 자신이 담임인 교실에서 고성이 들려 달려갔더니 교과 담당인 B 교사가 학생에게 고성을 지르며 혼내고 있었다. 이후 B 교사는 A 교사에게 "학생 인성교육을 제대로 시키라"며 다른 과목 수업 시간에도 그 교실에 들어가려 하거나 "선생님(A 교사) 자녀가 우리 학교에 입학하면 내가 반드시 담임을 맡겠다"며 협박조로 말하기도 했다. 이 교사는 교내 사회복무요원에게도 "'충성'이라고 경례하라"고 시키는 등 이해 못할 행동을 했다.

동료교사와 사소한 오해로 다툰 이후 휴대전화 문자로 "미친 X야" "또라이야" 등 욕설 섞인 문자를 2,000여 개 보낸 교사도 있었다. 또 다른 교사는 감정 통제를 못해 동료와 관리자, 실무사 등에게 욕설을 하거나 "신의 기운이 있어 날 음해하는 사람을 알 수 있다" "내가 조직폭력배를 아니 건들면 가만히 두지 않는다"고 협박하기도 했다.

"신고자 드러나지 않게 제도 정비해야"

이런 교사들을 학교장이나 교육청이 왜 제지하지 않는 걸까. 현장에서는 "현실적으로 쉽지 않다"는 푸념이 나온다.

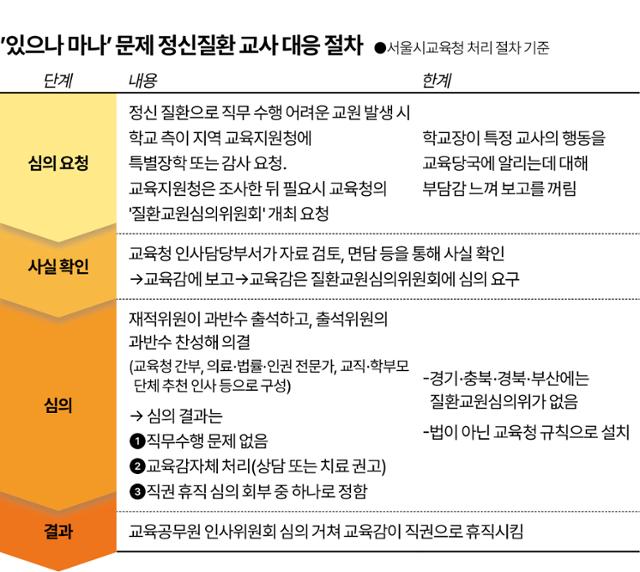

문제 교원을 신고하는 제도가 없는 건 아니다. 전국 17개 시도교육청 중 경기·충북·경북·부산을 제외한 13곳에는 '질환교원심의위원회'가 있다.

학교장이 "우리 학교에 신체·정신적 질환 탓에 직무 수행이 어려운 교사가 있다"고 교육청에 알리면

조사와 심의를 거쳐 교육감이 해당 교사를 직권면직까지 시킬 수 있는 제도다. 하지만 서울에서는

2021년 제도 도입 후 한 번도 연 적이 없다

. 신고하는 학교장이 거의 없기 때문이다. 수도권의 한 고교 교장은 "대전 사건 때처럼 교육청에 보고한다고 한들 속시원하게 해결해준다는 보장이 없고 문제 교사가 보복할 수도 있어 학교장 입장에선 주저하게 된다"고 말했다. 또 '학교 내 치부가 알려지면 근무성적평가나 승진, 성과급 등에 부정적 영향을 미칠 수 있다'고 우려해 신고하지 않는 교장도 있다.그래픽=이지원 기자

이 때문에 정부와 정치권은 위험 교사 문제에 교육당국이 적극 개입하는 법을 만들기 전에 학교 안 목소리부터 들어봐야 한다는 지적이 나온다. 현재 정부와 여야가 준비하고 있는 법에는 △정신질환 등으로 교직 수행이 어려운 교원에게 직권휴직 조치하거나 △교육공무원 질병휴직위원회를 두고 휴·복직 시 심사하는 등의 내용이 담길 전망이다. 특히 직권휴직 절차는 현재 시도교육청 규칙으로 정하고 있는데 이를 법에 명시하겠다는 취지다.

교감을 지낸 한 교사는 "법을 강화한다고 해도 문제 교원을 교육당국에 신고한 주체가 드러나는 현 구조에서는 민원, 행정소송 등

앙갚음을 우려한 교장들이 신고하지 않을 것

"이라며 "신고자의 신원을 보호해줄 수 있는 장치가 필요

하다"고 말했다.