김유수 IBS 양자변환연구단장 겸 GIST 교수

日 이화학연구소 종신 연구자 버리고 한국行

양자 연구 다국적 팀 꾸렸으나, 정착 지원 부족

장비 구매는 느리고, 보고서 공지는 급해

한국 경제의 진짜 위기는 이공계 인력에서 시작될 수 있다. 이공계 대학에 재학 중인 학생 수는 1999년 86만5668명에서 2050년에는 42만7457명으로 반 토막이 날 전망이다. 사람으로 먹고산 한국 경제에 첨단 산업의 미래 일꾼인 이공계 인력 감소는 심각한 문제다. 전문가들은 해외 인재 유치가 당장 가능한 몇 안 되는 대안이라고 입을 모은다. 조선비즈는 ‘우리 연구실 찰스’ 시리즈를 통해 국내에서 활동하는 외국인 연구자를 소개하고, 이들이 국내에서 자리 잡은 비결과 더 많은 외국인 연구자를 유치하기 위해 필요한 제도 개선 방안을 모색하려고 한다.[편집자 주]

일본 이화학연구소(RIKEN)는 노벨상 수상자를 여럿 배출한 기초과학 연구기관이다. 김유수 기초과학연구원(IBS) 양자변환 연구단장 겸 광주과학기술원(GIST) 화학과 교수는 RIKEN의 한국인 첫 종신 주임연구원이었다. 종신 주임연구원은 RIKEN에서도 몇 명 되지 않는다.

김 단장이 지난해 RIKEN을 나와 한국으로 돌아온다는 소식이 전해지자 과학계는 깜짝 놀랐다. 한국을 떠나 해외로 나가는 석학은 많았지만, 해외에서 인정받은 한국인 연구자가 국내로 돌아오는 사례는 많지 않았기 때문이다. 김 단장은 GIST에 IBS 캠퍼스 연구단을 차렸고, RIKEN에서 김 단장을 따르던 외국 연구자들도 하나둘 도쿄를 떠나 광주로 향했다.

지난 12일 광주 GIST 연구실에서 만난 김 단장은 “새로운 환경에서 시스템을 다시 만들고 한국의 연구 환경에 맞추는 과정에서 ‘죽음의 고비’를 느꼈다”고 털어놨다. 함께 인터뷰한 외국인 연구자들과 한국에 들어온 직후를 떠올리며 다시 생각하기도 싫다는 듯 고개를 가로젓기도 했다.

김 단장 영입은 IBS 노도영 원장이 직접 나서서 챙길 정도로 한국 정부에서도 중요하게 여겼다. 김 단장은 다국적 연구단을 구성했는데, 덕분에 김 단장 한 명을 영입하면서 해외 우수 연구자 여러 명을 한꺼번에 영입하는 효과까지 있었다. 해외에서 우수 연구자를 국내로 유치하는 ‘인바운드’ 정책의 대표적인 성공 사례라는 이야기까지 나왔다.

당연히 정부나 IBS가 각별히 신경을 썼을 텐데, 어떤 부분이 그렇게 문제였을까. 김 단장은 필리핀 출신의 라파엘 자쿨비아(Rafael B. Jaculbia) 연구위원과 마리아 발고스(Maria Herminia Balgos) 선임연구원에게 답을 들으라고 했다. 부부 사이인 두 연구자는 일본에서부터 김 단장과 함께 양자 상태의 상호작용을 계측하고 제어하는 방법을 연구하고 있는 학자다.

두 연구자는 ‘레지던스 카드(외국인 등록증)’ 발급부터 문제였다고 말했다. 레지던스 카드가 나와야 은행 계좌를 만들고, 휴대폰도 개통할 수 있다. 필리핀에서 일본에 들어갈 때는 공항에 도착하자마자 레지던스 카드를 받을 수 있었지만, 일본에서 한국에 들어올 때는 레지던스 카드 발급이 한 달 이상 걸렸다고 했다.

발고스 선임연구원은 “연구원 비자(E-3)로 들어오는 데다 IBS 연구단에서 일하는 데도 레지던스 카드를 발급받는 과정이 굉장히 오래 걸렸다”며 “한국은 은행 계좌나 휴대폰이 없으면 단순한 일상 생활도 어려운데, 레지던스 카드 발급이 늦다 보니 어려움이 가중됐다”고 말했다. 김 단장은 “외국인 연구자 입장에서는 레지던스 카드를 공항에서 바로 발급받을 수 있는 게 굉장히 큰 베네핏(benefit, 이점)이 된다”고 말했다.

김 단장은 인터뷰 도중 한국인 연구자들이 직접 만든 ‘매뉴얼’을 꺼냈다. 연구단에 오는 외국인 연구자를 위한 한국 생활 정착 가이드였다. 광주 지역 교통편과 주거 관련 정보, 병원, 비자, 사회복지, 세금 등 다양한 정보가 영어로 총망라돼 있었다. 한국의 기후나 음식, 운전면허 같은 정보도 깨알같이 담겼다.

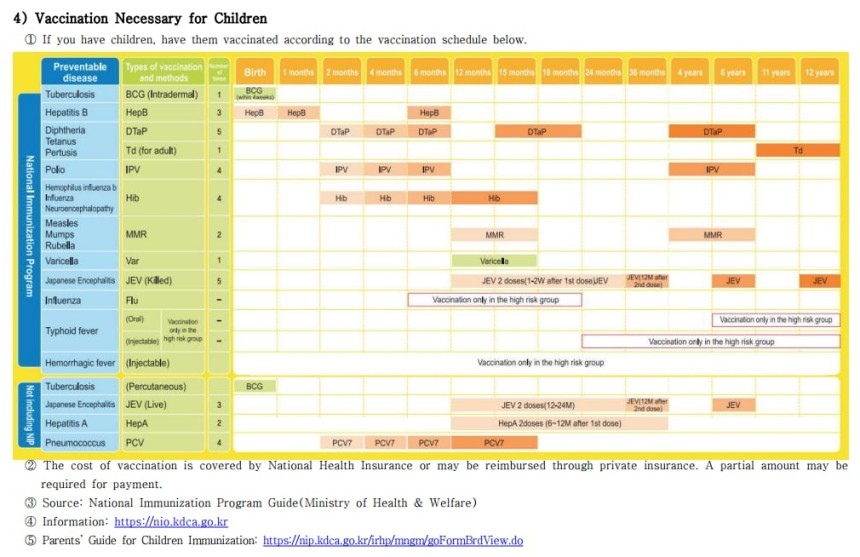

가와구치 료(Ryo Kawaguchi) 선임연구원은 생후 7개월 된 아기와 함께 일본을 떠나 한국으로 왔다. 아기는 다양한 예방접종을 해야 하는데, 처음 한국에 왔을 때 이런 정보를 어디서도 알려주지 않았다고 한다. 김 단장이 매뉴얼에 아동 필수 예방 접종 정보(Vaccination Necessary for Children)까지 넣은 이유다.

김 단장은 “이런 매뉴얼을 IBS나 과학기술정보통신부 어디서도 제공하지 않아 연구단 차원에서 직접 매뉴얼을 만들 수밖에 없었다”며 “누군가 이런 정보가 필요하다는 생각조차 하지 않는 것 같다”고 했다.

김 단장이 외국인 연구자 정착 지원을 두고 열을 올리는 건 다국적 팀을 만들었기 때문이다. 현재 양자변화 연구단은 김 단장을 제외하고 연구자 8명이 소속돼 있는데 이 중 4명이 외국인이다. 올해 외국인 연구자 3명이 더 합류한다. 대부분 RIKEN 때부터 김 단장과 함께 일하던 연구자들이다.

김 단장은 다국적 팀을 만든 이유로 다양성에서 오는 혁신을 꼽았다. 그는 “생물 다양성이 인류 문명을 지키는 중요한 키워드라고 하는데, 연구에서도 마찬가지”라며 “특히 우리 연구 분야인 양자는 고립돼 있기보다 사방팔방 연결돼 있어야 더욱 힘을 받을 수 있기 때문에 의도적으로 다국적 연구원들을 모은 것”이라고 설명했다.

김 단장은 다양한 국적의 연구자가 일본에서 연구할 때는 큰 문제가 없었는데, 한국에서는 첫걸음부터 쉽지 않았다고 답답함을 토로했다. 외국인 연구자들은 한국만의 연구 환경에 대해서도 개선할 부분이 있다고 이야기했다.

가와구치 선임연구원은 너무 급박하게 공지가 나오는 문제를 꼬집었다. 그는 “일본에서는 어떤 보고서를 내야 한다고 하면 최소 2~3주는 여유를 주고 공지하는데, 한국에서는 다음 날 내야 할 보고서를 전날 알려주는 경우도 있다”며 “일본과 비교하면 연구자들에게 여유를 주지 않고 몰아치는 분위기가 있다”고 말했다.

자쿨비아 연구위원은 반대로 연구 장비를 구매할 때는 지나치게 행정 처리가 느리다고 지적했다. 그는 “연구에 필요한 렌즈를 사려는데 배송을 받기까지 한 달이 걸렸다”며 “같은 렌즈를 일본에서는 하루 만에 받았는데, 이렇게 오랜 시간과 절차가 필요한 이유를 모르겠다”고 말했다.

김 단장은 기본적으로 한국은 연구자의 자율성이나 연구비 운영의 융통성이 부족하다고 지적했다. 그는 “한국에서는 어떤 연구 장비를 구매할지 연구비를 책정하는 단계에서 이미 결정해야 한다”며 “해외에서 연구를 하던 사람들은 연구비 계획을 세울 때 충격을 많이 받는다”고 말했다.

정착 지원이나 연구 행정에 대한 불만은 있었지만, 인터뷰에 나선 외국인 연구자들 모두 한국 생활에 만족감을 드러냈다. 광주가 여유롭고 자연 친화적인 환경에 도시 인프라도 충분히 갖췄고, 주로 학교에서 생활하다 보니 언어 장벽도 느끼지 않는다고 말했다. 그러다 보니 연구 성과도 따랐다.

김 단장이 이끄는 IBS 양자변환 연구단은 지난 3월 국제 학술지 사이언스에 전기 입자가 찰나에 이동하는 현상을 실시간으로 관측하고 제어하는 데 성공한 연구 결과를 발표하기도 했다. 김 단장과 RIKEN, 도쿄대, 요코하마국립대 등이 참여한 국제 공동 연구였다.

이런 성과를 계속 이어나가려면 어떻게 해야 할까. 김 단장은 간단명료하게 “있을 때 잘하면 된다“고 했다. 그는 “지금 한국에 있는 외국인 연구자들의 생활을 편하게 해주고 행복하게 해주는 게 중요하다”며 “다음에 올 사람들은 경험자들의 이야기를 듣고 판단할 테니, 지금 한국에 있는 사람들이 정부와 기관으로부터 충분한 지원을 받고 있다는 생각을 갖게 해야 한다”고 말했다.

日 이화학연구소 종신 연구자 버리고 한국行

양자 연구 다국적 팀 꾸렸으나, 정착 지원 부족

장비 구매는 느리고, 보고서 공지는 급해

한국 경제의 진짜 위기는 이공계 인력에서 시작될 수 있다. 이공계 대학에 재학 중인 학생 수는 1999년 86만5668명에서 2050년에는 42만7457명으로 반 토막이 날 전망이다. 사람으로 먹고산 한국 경제에 첨단 산업의 미래 일꾼인 이공계 인력 감소는 심각한 문제다. 전문가들은 해외 인재 유치가 당장 가능한 몇 안 되는 대안이라고 입을 모은다. 조선비즈는 ‘우리 연구실 찰스’ 시리즈를 통해 국내에서 활동하는 외국인 연구자를 소개하고, 이들이 국내에서 자리 잡은 비결과 더 많은 외국인 연구자를 유치하기 위해 필요한 제도 개선 방안을 모색하려고 한다.[편집자 주]

일본 이화학연구소(RIKEN)는 노벨상 수상자를 여럿 배출한 기초과학 연구기관이다. 김유수 기초과학연구원(IBS) 양자변환 연구단장 겸 광주과학기술원(GIST) 화학과 교수는 RIKEN의 한국인 첫 종신 주임연구원이었다. 종신 주임연구원은 RIKEN에서도 몇 명 되지 않는다.

김 단장이 지난해 RIKEN을 나와 한국으로 돌아온다는 소식이 전해지자 과학계는 깜짝 놀랐다. 한국을 떠나 해외로 나가는 석학은 많았지만, 해외에서 인정받은 한국인 연구자가 국내로 돌아오는 사례는 많지 않았기 때문이다. 김 단장은 GIST에 IBS 캠퍼스 연구단을 차렸고, RIKEN에서 김 단장을 따르던 외국 연구자들도 하나둘 도쿄를 떠나 광주로 향했다.

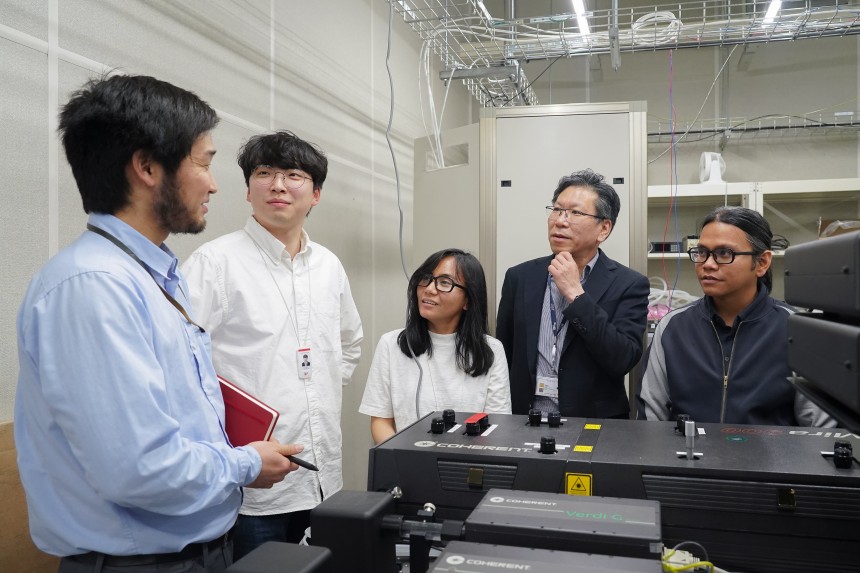

김유수(오른쪽 두 번째) IBS 양자변환연구단장 겸 GIST 화학과 교수가 연구단 소속 연구자들과 이야기를 하고 있다. 왼쪽부터 가와구치 료 선임연구원, 안종국 박사후연구원, 마리아 발고스 선임연구원, 김유수 단장, 라파엘 자쿨비아 연구위원./GIST

지난 12일 광주 GIST 연구실에서 만난 김 단장은 “새로운 환경에서 시스템을 다시 만들고 한국의 연구 환경에 맞추는 과정에서 ‘죽음의 고비’를 느꼈다”고 털어놨다. 함께 인터뷰한 외국인 연구자들과 한국에 들어온 직후를 떠올리며 다시 생각하기도 싫다는 듯 고개를 가로젓기도 했다.

김 단장 영입은 IBS 노도영 원장이 직접 나서서 챙길 정도로 한국 정부에서도 중요하게 여겼다. 김 단장은 다국적 연구단을 구성했는데, 덕분에 김 단장 한 명을 영입하면서 해외 우수 연구자 여러 명을 한꺼번에 영입하는 효과까지 있었다. 해외에서 우수 연구자를 국내로 유치하는 ‘인바운드’ 정책의 대표적인 성공 사례라는 이야기까지 나왔다.

당연히 정부나 IBS가 각별히 신경을 썼을 텐데, 어떤 부분이 그렇게 문제였을까. 김 단장은 필리핀 출신의 라파엘 자쿨비아(Rafael B. Jaculbia) 연구위원과 마리아 발고스(Maria Herminia Balgos) 선임연구원에게 답을 들으라고 했다. 부부 사이인 두 연구자는 일본에서부터 김 단장과 함께 양자 상태의 상호작용을 계측하고 제어하는 방법을 연구하고 있는 학자다.

두 연구자는 ‘레지던스 카드(외국인 등록증)’ 발급부터 문제였다고 말했다. 레지던스 카드가 나와야 은행 계좌를 만들고, 휴대폰도 개통할 수 있다. 필리핀에서 일본에 들어갈 때는 공항에 도착하자마자 레지던스 카드를 받을 수 있었지만, 일본에서 한국에 들어올 때는 레지던스 카드 발급이 한 달 이상 걸렸다고 했다.

발고스 선임연구원은 “연구원 비자(E-3)로 들어오는 데다 IBS 연구단에서 일하는 데도 레지던스 카드를 발급받는 과정이 굉장히 오래 걸렸다”며 “한국은 은행 계좌나 휴대폰이 없으면 단순한 일상 생활도 어려운데, 레지던스 카드 발급이 늦다 보니 어려움이 가중됐다”고 말했다. 김 단장은 “외국인 연구자 입장에서는 레지던스 카드를 공항에서 바로 발급받을 수 있는 게 굉장히 큰 베네핏(benefit, 이점)이 된다”고 말했다.

IBS 양자변환연구단 소속 외국인 연구자들은 레지던스 카드 발급이 느리고, 정착을 위한 매뉴얼이 없는 점을 개선해야 할 부분으로 꼽았다. 연구자를 배려하지 않는 연구 행정 문화와 연구 장비 구입이 지나치게 느린 것도 아쉬워했다. 왼쪽부터 라파엘 자쿨비아 연구위원, 마리아 발고스 선임연구원, 가와구치 료 선임연구원./GIST

김 단장은 인터뷰 도중 한국인 연구자들이 직접 만든 ‘매뉴얼’을 꺼냈다. 연구단에 오는 외국인 연구자를 위한 한국 생활 정착 가이드였다. 광주 지역 교통편과 주거 관련 정보, 병원, 비자, 사회복지, 세금 등 다양한 정보가 영어로 총망라돼 있었다. 한국의 기후나 음식, 운전면허 같은 정보도 깨알같이 담겼다.

가와구치 료(Ryo Kawaguchi) 선임연구원은 생후 7개월 된 아기와 함께 일본을 떠나 한국으로 왔다. 아기는 다양한 예방접종을 해야 하는데, 처음 한국에 왔을 때 이런 정보를 어디서도 알려주지 않았다고 한다. 김 단장이 매뉴얼에 아동 필수 예방 접종 정보(Vaccination Necessary for Children)까지 넣은 이유다.

김 단장은 “이런 매뉴얼을 IBS나 과학기술정보통신부 어디서도 제공하지 않아 연구단 차원에서 직접 매뉴얼을 만들 수밖에 없었다”며 “누군가 이런 정보가 필요하다는 생각조차 하지 않는 것 같다”고 했다.

김 단장이 외국인 연구자 정착 지원을 두고 열을 올리는 건 다국적 팀을 만들었기 때문이다. 현재 양자변화 연구단은 김 단장을 제외하고 연구자 8명이 소속돼 있는데 이 중 4명이 외국인이다. 올해 외국인 연구자 3명이 더 합류한다. 대부분 RIKEN 때부터 김 단장과 함께 일하던 연구자들이다.

IBS 양자변환연구단이 직접 만든 외국인 연구자를 위한 매뉴얼. 아기와 함께 한국에 온 외국인 연구자를 위해 필수예방접종 관련 정보도 담았다./IBS 양자변환연구단

김 단장은 다국적 팀을 만든 이유로 다양성에서 오는 혁신을 꼽았다. 그는 “생물 다양성이 인류 문명을 지키는 중요한 키워드라고 하는데, 연구에서도 마찬가지”라며 “특히 우리 연구 분야인 양자는 고립돼 있기보다 사방팔방 연결돼 있어야 더욱 힘을 받을 수 있기 때문에 의도적으로 다국적 연구원들을 모은 것”이라고 설명했다.

김 단장은 다양한 국적의 연구자가 일본에서 연구할 때는 큰 문제가 없었는데, 한국에서는 첫걸음부터 쉽지 않았다고 답답함을 토로했다. 외국인 연구자들은 한국만의 연구 환경에 대해서도 개선할 부분이 있다고 이야기했다.

가와구치 선임연구원은 너무 급박하게 공지가 나오는 문제를 꼬집었다. 그는 “일본에서는 어떤 보고서를 내야 한다고 하면 최소 2~3주는 여유를 주고 공지하는데, 한국에서는 다음 날 내야 할 보고서를 전날 알려주는 경우도 있다”며 “일본과 비교하면 연구자들에게 여유를 주지 않고 몰아치는 분위기가 있다”고 말했다.

자쿨비아 연구위원은 반대로 연구 장비를 구매할 때는 지나치게 행정 처리가 느리다고 지적했다. 그는 “연구에 필요한 렌즈를 사려는데 배송을 받기까지 한 달이 걸렸다”며 “같은 렌즈를 일본에서는 하루 만에 받았는데, 이렇게 오랜 시간과 절차가 필요한 이유를 모르겠다”고 말했다.

김 단장은 기본적으로 한국은 연구자의 자율성이나 연구비 운영의 융통성이 부족하다고 지적했다. 그는 “한국에서는 어떤 연구 장비를 구매할지 연구비를 책정하는 단계에서 이미 결정해야 한다”며 “해외에서 연구를 하던 사람들은 연구비 계획을 세울 때 충격을 많이 받는다”고 말했다.

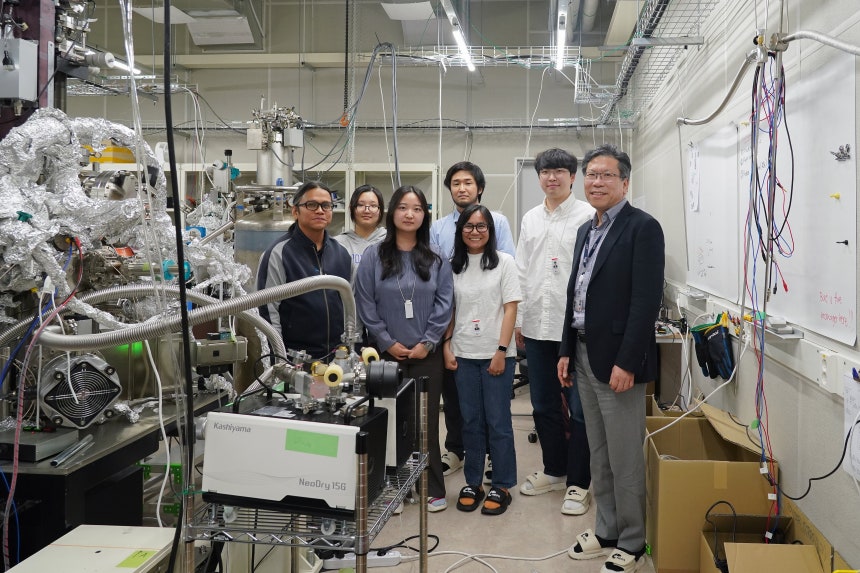

IBS 양자변환연구단 연구진. 김유수 단장은 새로운 해결책을 찾고 연구의 확장성을 늘리기 위해 일부러 다국적 연구자를 모아 연구단을 꾸렸다고 설명했다./GIST

정착 지원이나 연구 행정에 대한 불만은 있었지만, 인터뷰에 나선 외국인 연구자들 모두 한국 생활에 만족감을 드러냈다. 광주가 여유롭고 자연 친화적인 환경에 도시 인프라도 충분히 갖췄고, 주로 학교에서 생활하다 보니 언어 장벽도 느끼지 않는다고 말했다. 그러다 보니 연구 성과도 따랐다.

김 단장이 이끄는 IBS 양자변환 연구단은 지난 3월 국제 학술지 사이언스에 전기 입자가 찰나에 이동하는 현상을 실시간으로 관측하고 제어하는 데 성공한 연구 결과를 발표하기도 했다. 김 단장과 RIKEN, 도쿄대, 요코하마국립대 등이 참여한 국제 공동 연구였다.

이런 성과를 계속 이어나가려면 어떻게 해야 할까. 김 단장은 간단명료하게 “있을 때 잘하면 된다“고 했다. 그는 “지금 한국에 있는 외국인 연구자들의 생활을 편하게 해주고 행복하게 해주는 게 중요하다”며 “다음에 올 사람들은 경험자들의 이야기를 듣고 판단할 테니, 지금 한국에 있는 사람들이 정부와 기관으로부터 충분한 지원을 받고 있다는 생각을 갖게 해야 한다”고 말했다.