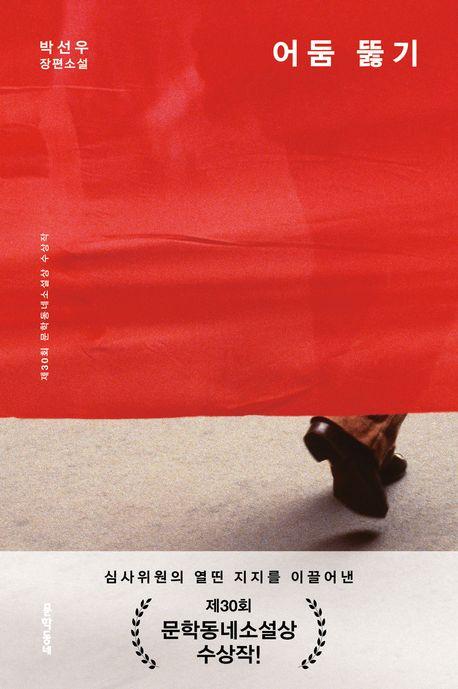

박선우 장편소설 '어둠 뚫기'

편집자주

치열한 경쟁을 버텨내는 청년들에게 문학도 하나의 쉼표가 될 수 있습니다. 하지만 수많은 작품 중 빛나는 하나를 골라내기란 어렵지요. 소설집 '여름에 우리가 먹는 것'으로 제55회 한국일보문학상을 수상한 송지현 작가가 청년들의 '자연스러운 독서 자세 추구'를 지지하는 마음을 담아 <한국일보>를 통해 책을 추천합니다.배우 윤여정. AFP 연합뉴스

배우 윤여정이 최근 외신과의 인터뷰에서 아들의 결혼식을 언급했다. 아들이 동성애자임을 처음 알렸을 때보다, 뉴욕에서 합법적으로 결혼식을 올릴 수 있었던 그날을 더 강조하는 그의 말이 인상 깊었다. "이젠 아들보다 사위가 더 좋다"고 덧붙이며 웃는 윤여정의 말에서 어떤 심상함이 느껴졌고 나는 그게 참 좋았다. 그리고 그 무렵 나는 박선우의 장편소설 '어둠 뚫기'를 펼쳤다.

이 소설은 삼십대 게이인 '나'의 이야기다. '나'는 작가이자 편집자다. 글을 쓰는 사람이며 동시에 글을 만드는 사람이다. 그는 알고 있다. 책이 팔리지 않으면 어떤 일이 일어나는지, 작가의 문학성이 어떤 식으로 외면당하는지를. 그럼에도 '나'는 글을 쓴다. 왜냐하면 글쓰기란, 그에게 세계와 연결될 수 있는 유일한 수단이기 때문이다.

좀 더 정확히 말하면, "언젠가 자신도 겪었으나 그게 무엇인지 모른 채 막연히 흘려보냈던 시절을, 애써 덮어두고 잊어버리려 했던 상처를, 사랑하는 이에게도 차마 발설할 수 없었던 욕망을" "정확한 문장으로 표현"하여 "텍스트를 경유해 타자 혹은 세계와 연결되는 듯한 감각"을 위해서다. 문장은 기억을 소환하고, 기억은 그를 다시 삶 안으로 데려간다.

어둠 뚫기·박선우 지음·문학동네 발행·256쪽·1만6,800원

소설은 두 축으로 나뉘어 있다. 하나는 엄마고 다른 하나는 글쓰기다. 이 소설은 그 두 가지를 이해해 보려는 안간힘 속에서, 동시에 '엄마'와 '글쓰기'에 온전히 이해받고 싶다는 욕망 속에서 탄생했다. '엄마'와 '글쓰기'는 각각의 방식으로 '나'의 삶의 조각들을 소환하고, '나'는 그 조각들의 뒤편을 고요히 바라본다.

앞서 말했듯 그는 세계와 연결되기 위해 글쓰기를 선택했다. 그렇다면 다른 하나, '엄마'는 어떤 존재일까. '엄마'는 글쓰기와는 반대편에 있다. '엄마'는 그가 선택하지 않았지만, 그를 세계와 연결시킨 존재다. 그는 이 두 가지 없이는 세계를 감각할 수도, 세계와 연결될 수도 없다. 그렇기에 "신이 있다면, 그래서 나와 엄마 둘 중에서 한 사람이라도 온전히 이해할 수 있는 기회를 준다면, 나는 엄마를 이해해보고 싶었다"는 고백은 사실 글쓰기를 이해하고 싶은 마음, 자신의 삶을 추동하는 무언가의 실체를 알아내려고 하는 근원적 욕망에 가깝다.

누군가는 이 소설을 도식적으로 읽을 수 있겠다. 이를테면 모성과 여성성의 틀 안에서, 혹은 퀴어 서사의 한 줄기에서. 그러나 글쓰기를 항상 도식적으로만 말할 순 없다고, 나는 생각한다. 그건 너무 단순하다. 글쓰기란 언제나 그보다 더 개인적이고, 그렇기에 더 고유한 어떤 것이다. 마치 '엄마'라는 단어를 모두가 사용하지만, 그 단어가 가리키는 존재가 각자에게 고유하듯이.

나는 이 소설을 통해 박선우 작가가 한 시절을 통과했으리라 믿는다. 오래도록 그의 앞에 드리워졌던 삶의 풍경, 내내 어두운 줄로만 알았던 그 장막 너머를 가뿐히 걷어내고 그 뒤에 고여 있던 빛을 발견했으리라고. 그리하여 마침내 환해졌으리라고, 믿는다.

연관기사

• [지평선] 새 길 열어온 윤여정(www.hankookilbo.com/News/Read/A2025042216440003272)• 윤여정, '맏아들 동성애자' 최초 고백… "뉴욕에서 이미 결혼"

(www.hankookilbo.com/News/Read/A2025042010400001451)

송지현 소설가