19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '세미콘 코리아 2025'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 뉴스1

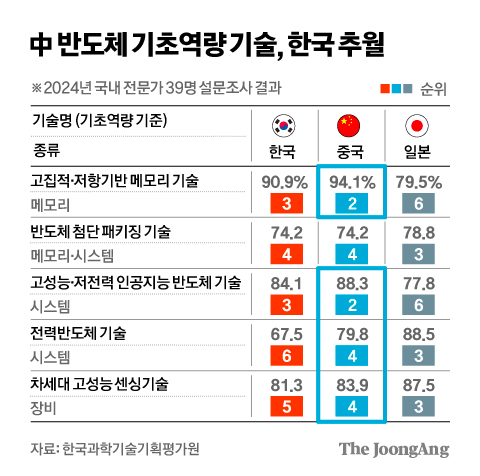

믿었던 메모리 반도체 기술마저 중국에 따라잡혔다. 상대적으로 경쟁력이 약한 시스템 반도체는 물론, 독보적인 우위였던 메모리마저 중국과 일본의 추격을 허용하며 한국 반도체 산업의 위상이 흔들리고 있다. 23일 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 발간한 ‘3대 게임 체인저 분야 기술 수준 심층분석’ 보고서에 따르면 한국의 반도체 분야 기술이 ‘기초 역량’ 기준으로, 모든 분야에서 중국에 추월당한 것으로 나타났다. 메모리/패키징/전력/센싱/인공지능(AI) 등 5개 부문 중 중국과 동점인 ‘반도체 첨단 패키징’ 1개를 제외하면, 4개 분야 모두 중국 기초 기술 역량에 못 미친 것이다. 과학기술정보통신부 산하 연구기관 KISTEP이 국내 전문가 39명을 대상으로 설문 조사한 결과다.

━

中 반도체, 기초역량 평가에서 한국 앞서

김경진 기자

특히 메모리 분야에서 중국의 약진이 두드러졌다. 최고 선도국의 기술 수준을 100%로 봤을 때, ‘고집적·저항기반 메모리 기술’에서 한국은 90.9%로 2위 중국(94.1%)에 밀려 3위에 머물렀다. ‘반도체 첨단 패키징 기술’에서는 중국과 동점인 74.2%로 공동 4위였다. 시스템 반도체 분야도 중국에 크게 밀렸다. 고성능·저전력 인공지능(AI) 반도체 기술에서 한국 수준은 84.1%로 중국의 88.3%보다 낮았다. 전력반도체 기술은 한국이 67.5%, 중국이 79.8%였고, 차세대 고성능 센싱 기술도 한국이 81.3%, 중국이 83.9%였다.

5개 부문의 기술을 ‘사업화’ 기준으로 평가했을 때에는, 한국이 고집적·저항기반 메모리와 반도체·첨단패키징 분야에서만 중국을 앞서는 것으로 나타났다. 대량 양산 경험에서만 간신히 우위를 유지하고 있는 것이다.

━

韓 반도체 위상, 2년 전과 격세지감

이번 설문에 참여한 전문가들은 2년 전(2022년) 기술 수준평가에도 참여했었다. 당시에는 이번처럼 ‘기초역량’과 ‘사업화’를 구분해 평가하지 않아 직접 비교는 어렵지만, 반도체 기술 5개 부문 중 ▶고집적·저항기반 메모리 ▶반도체 첨단 패키징 ▶차세대 고성능 센싱의 3곳에서는 한국이 중국보다 뛰어나다는 평가였다. 그런데 불과 2년 만에 여기에서마저 중국에 뒤집기를 당한 것이다.

향후 전망도 밝지 않다. 보고서는 한국 반도체 기술 수준에 부정적 영향을 미칠 미래 이슈로 ▶핵심인력 유출 ▶미·중 견제 ▶각국의 자국 중심 반도체 정책 등을 꼽았다. 이중 한국의 기술 수준에 긍정적 영향을 줄 요인은 ‘AI 반도체 시장 확대’ 단 하나였다. 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 반도체 관련 수요 증대를 한국이 잘 활용할 경우다.

━

日 키옥시아, 332단 낸드로 반격

키옥시아

문제는 한동안 잠잠했던 일본도 부상하기 시작했다는 것이다. 최근 니혼게이자이신문(닛케이)은 일본 메모리 반도체 기업 키옥시아가 332단 낸드플래시(비휘발성) 메모리 개발에 성공했다고 보도했다. 이는 SK하이닉스(321단)와 삼성전자(286단)를 뛰어넘는 가장 높은 적층 규모다. 현재 글로벌 낸드 시장은 삼성전자가 시장 점유율 36.9%로 1위, SK하이닉스가 22.1%로 2위, 키옥시아가 13.8%로 3위다. 키옥시아가 332단 낸드를 본격적으로 양산할 경우 국내 기업의 입지가 좁아질 수 있다.

전문가들은 한국이 기초연구와 설계 역량을 강화하며 시스템 반도체 및 첨단 패키징 기술에 집중해야 한다고 강조했다. 현재 AI 기술 발전과 함께 주목받는 시스템 반도체 분야에선 설계와 패키징 능력이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 한국은 공정·양산 능력은 뛰어나지만 기초·원천, 설계 부문 기술 수준은 주요 반도체 산업 국가 중 최하위로 평가된다. 보고서는 국내 민간 기업 반도체 연구개발(R&D) 투자 비율(2022년 기준)이 매출 대비 9.5%로 미국(19.5%)의 절반 수준에 불과하다는 점을 지적하며, R&D 투자 확대가 필요하다고 강조했다.