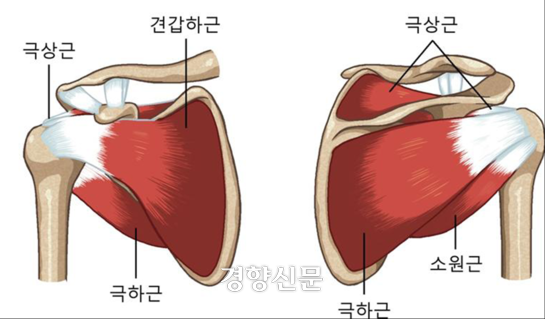

회전근개를 구성하는 극상근·극하근·견갑하근·소원근은 가동범위가 큰 어깨 관절을 지탱하다 손상되기 쉽다. 경향신문 자료사진

하루에만 평균 3000~4000번 움직이는 어깨 관절은 360도로 돌아가는 가동성만큼이나 불안정성도 높아 다치기 쉽다. 이 관절을 지탱하는 근육과 힘줄의 조합인 회전근개는 파열되면 저절로 붙지 않으므로 조기에 발견해 치료해야 한다고 전문가들은 조언한다.

잘못된 자세나 과도한 운동, 스트레스 누적 등으로 어깨에 무리가 가면 관절을 안정시키는 회전근개도 다칠 위험이 높아진다. 회전근개증후군을 비롯한 이 부위의 손상으로 한해 동안 병원을 찾은 환자 수는 2023년 기준 100만6592명을 기록했다. 회전근개는 어깨 관절을 둘러싼 견갑하근, 극상근, 극하근, 소원근 등 4개의 근육과 힘줄로 구성돼 있는데, 노화나 외상 등의 원인으로 손상을 입으면 관절 기능 전반에 이상이 생길 수 있다. 특히 각 근육을 위팔뼈와 연결하는 힘줄은 두께가 얇아 파열되기 쉬운 지점이다.

문제는 한 번 파열된 회전근개는 자연적으로 치유되지 않는다는 데 있다. 파열된 근육과 힘줄의 역할을 주변의 다른 회전근개 근육이 떠맡는 데다, 통증이 느껴지더라도 파열 부위에 따라 정도가 미미한 경우가 있어 큰 문제가 아니라 생각하기 쉽다. 이렇게 찢어진 곳을 방치하면 파열 범위는 통상 1년에 4㎜씩 커지는데, 힘줄이 퇴화되면서 연결된 근육조직이 지방조직으로 변하는 등 봉합수술조차 불가능할 정도까지 제 기능을 잃을 수도 있다. 최악의 경우 관절 전체를 인공관절로 치환하는 대수술이 필요해질 수도 있다. 장기준 연세스탠다정형외과 원장은 “만성 통증이려니 하면서 진통제, 파스 등으로 버티다가 증상이 심해져 내원하는 환자들이 많다”며 “회전근개는 파열 정도와 증상이 비례하지 않아 증상만으로 자가 진단해선 안 된다”고 말했다.

회전근개 파열을 근본적으로 치료하려면 찢어진 힘줄을 봉합하는 수술이 필요하다. 특수 관절내시경을 통해 손상된 부위를 직접 살피면서 끊어진 회전근개를 봉합하는 방법을 주로 쓴다. 다만 모든 손상을 수술로 치료하는 것은 아니어서 보존적 치료를 6~12개월 실시해도 증상이 지속되거나, 파열 크기가 3㎝ 이상으로 클 경우에만 봉합수술을 권장한다. 파열 범위가 50%보다 작으면 통증을 줄이는 데에 초점을 맞춰 염증을 가라앉히는 약물치료와 함께 물리·도수치료 등을 시행한다. 어깨 사용을 최대한 줄이며 통증을 관리하다 파열 범위가 더 커지면 수술을 받는 것이 일반적이다.

최근에는 수술 없이도 힘줄의 재생을 유도하는 콜라겐 주사요법 등이 도입되고 있다. 정상 회전근개를 현미경으로 보면 콜라겐 조직이 규칙적으로 배열돼 있지만 파열된 회전근개에선 불규칙적이거나 단절된 모습을 보인다는 점에 착안해 손상 부위에 콜라겐을 주입해 재생이 이뤄지도록 하는 치료법이다. 다만 콜라겐 주사요법이 부작용은 적지만 경우에 따라 효과는 크지 않을 수도 있다. 장기준 원장은 “보존적 치료의 선택지가 많아지면 수술은 어렵고 통증은 심한 환자들의 삶의 질을 높일 수 있으며, 수술이 가능한 환자도 수술이 필요한 시점을 늦출 수 있다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.