80·90년대 차량만의 매력에 마니아 흠뻑

열쇠로 차문 열고 수동 레버로 창문 조작

뒷좌석 노출 스피커로 카세트테이프 들어

열쇠로 차문 열고 수동 레버로 창문 조작

뒷좌석 노출 스피커로 카세트테이프 들어

중고차 거래 플랫폼 엔카닷컴에 올라온 1987년식 스텔라 차량. 왼쪽 작은 사진은 자동차 창문을 올리고 내릴 때 사용하는 수동 레버. 엔카닷컴 제공, 온라인커뮤니티 갈무리

올드카를 거래하는 네이버 카페에 지난달에만 1980·90년대 차량 77대가 매물로 올라왔다. 이 중엔 기아 엔터프라이즈, 대우 티코, 쌍용자동차(현 KG모빌리티) 이스타나 등 단종한 차량들도 포함돼 있다. 엔카닷컴엔 이 기간에 생산된 차량이 지난 15일 기준 268대 등록돼 있다.

이런 오래된 자동차엔 기술이 발전하면서 지금은 사라진 기능들이 장착돼 있다. 자동차업계 한 관계자는 “자동차는 시대의 변화를 그대로 반영하는 제품”이라며 “내연기관차가 전기차로 대전환하는 시기가 다가올수록 차를 사랑하는 사람들은 올드카에 대해 더 강한 미련을 느끼게 될 것”이라고 말했다. 올드카의 ‘무엇’이 이들의 향수를 자극하는 걸까. 지금은 사라진 자동차의 기능을 살펴봤다.

요즘 출시되는 자동차는 버튼을 눌러 창문을 올리고 내린다. 전기신호를 이용하는 것이다. 그러나 80·90년대 생산한 차량은 문 안쪽에 달린 수동 레버를 돌려야 했다. 일부 고급 차종은 운전석 창문만 버튼으로 조작하고 다른 좌석 창문은 수동 레버를 사용하기도 했다. 지금은 스마트키를 이용해 문을 열고 닫지만 당시엔 열쇠를 열쇠 구멍에 넣고 돌려서 문을 열었다. 창문 옆에 툭 튀어나온 수동식 잠금장치도 지금은 추억 속으로 사라졌다.

자동차용 카세트테이프. 현대차그룹 제공

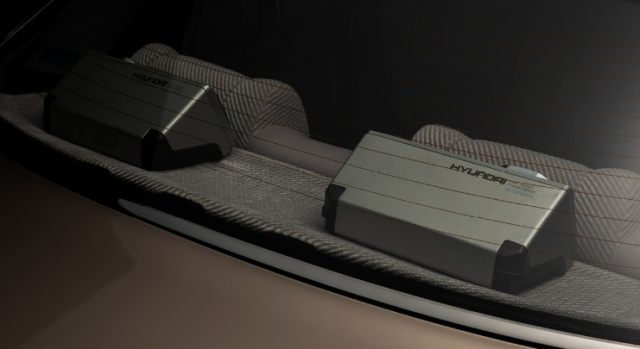

자동차용 카세트테이프 오디오 시스템은 1960년대 후반에 등장했다. 카세트테이프는 크기가 작아 차에 여러 개 보관할 수 있었다. 자동차가 흔들리거나 충격을 받아도 음질에 영향을 받지 않아서 음질이 더 뛰어난 CD가 등장한 뒤에도 바로 교체되지 않았다. 그러다 특정 트랙을 선택해서 들을 수 있는 CD 플레이어로 서서히 전환했다. 1980년대에는 스피커가 매립돼 있지 않았다. 뒷좌석 머리 받침대 뒤에 노출돼 있는 형태가 많았다.

뒷좌석 머리 받침대 뒤에 노출돼 있는 차량용 스피커. 현대차그룹 제공

70년대 이전 자동차는 원형 헤드램프를 달고 있다. 미국 법규 때문이다. 미국 정부는 40년대에 자동차 헤드램프를 원형으로 규격화했다. 미국에서만 적용되는 기준이었지만 당시 대부분 자동차 제조사는 세계 최대 자동차 시장인 미국에 수출하기 위해 모든 차에 원형 헤드램프를 달았다. 미국 정부는 74년 연방 자동차 안전 기준을 개정해 헤드램프를 직사각형 모양으로 장착할 수 있도록 했다. 83년 기준을 다시 개정하면서 자동차업체들은 다양한 모양의 헤드램프를 장착하기 시작했다.

펜더에 달린 거울과 원형 헤드램프를 장착한 포니 왜건. 현대차그룹 제공

현대자동차 포니1과 포니2 픽업트럭엔 앞바퀴 펜더에 거울이 달려 있다. 요즘 자동차의 ‘사이드미러’처럼 양옆 후방 상황을 확인하기 위한 부품이다. 운전자가 운전을 하다 고개를 거의 돌리지 않아도 후방 상황을 파악할 수 있고 사각지대도 작다. 그러나 운전자와 멀리 떨어져 있어 거울을 작게 만들면 잘 보이지 않는다. 사고가 발생하면 보행자에게 치명적인 부상을 일으킬 우려가 있어서 사라졌다. 현대차가 캐나다 수출용으로 생산한 ‘포니2 CX’엔 ‘5마일 범퍼’가 달려 있다. 이 역시 규제를 충족하기 위해 만든 부품이다. 70년대 북미 지역엔 차량이 시속 5마일(약 8㎞)의 속도로 달리다 장벽에 충돌했을 때 범퍼를 비롯한 안전 부품의 기능이 손상되면 안 된다는 기준이 있었다. 이를 충족하려고 개발한 게 ‘5마일 범퍼’다. 84년에 캐나다 수출 상품과 동일한 사양으로 한국에 출시했다.

83년에 출시한 현대 스텔라엔 4단 수동변속기가 장착돼 있다. 85년 등장한 쏘나타는 5단 수동변속기를 채택했다. 옆면에 붙은 ‘5-SPEED’ 엠블럼이 5단 변속기를 달았다는 의미다. 1990년대 들어 자동변속기가 본격적으로 보급되면서 수동변속기는 찾아보기 힘들어졌다.