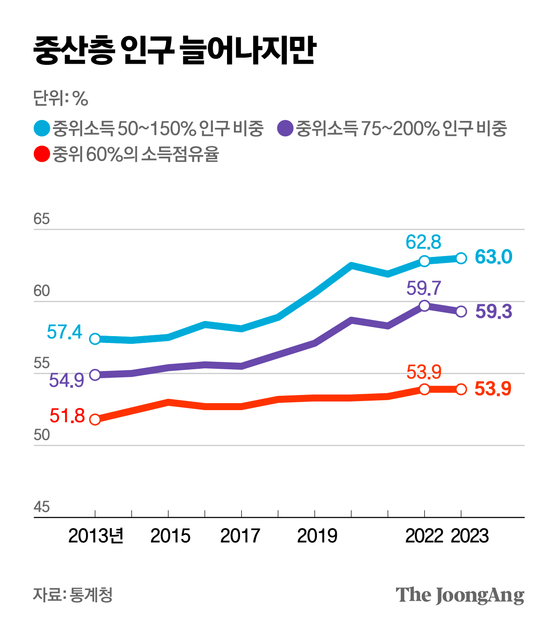

한국의 중산층 비중이 역대 최대인 60% 수준까지 늘어났다. 하지만 본인이 중산층이라 생각하는 ‘체감 중산층’은 되레 줄었다. 27일 통계청에 따르면 경제협력개발기구(OECD)가 중산층 비교 기준으로 삼는 ‘중위소득 75~200%(처분가능소득 기준)’ 인구 비중은 2013년 54.9%에서 2023년 59.3%로 4.4%포인트 증가했다. 통계청이 주로 활용하는 중위소득 50~150% 인구 비중 역시 같은 기간 57.4%에서 63.0%로 5.6%포인트 확대됐다. 역대 최대치다.

정작 중산층 중 상당수는 본인이 중산층이라고 생각하지 않는다. 2022년 NH투자증권이 발간한 ‘중산층 보고서’에 따르면 OECD 기준 중산층에 속하는 응답자 중 절반에 가까운 45.6%가 ‘나는 하위층’이라고 답했다. 2년 전 조사 때(40.5%)보다 비율이 5.1%포인트 증가했다. 스스로 중산층이라고 생각하는 비중은 59.4%에서 53.7%로 5.7%포인트 줄었다.

근본적인 이유는 눈높이의 차이다. NH투자증권 보고서에 따르면 중산층이 보는 중산층의 재무적 조건(2022년, 4인 가구 기준)은 월 소득 686만원, 월 소비 427만원, 순자산은 9억4000만원이다. NH투자증권 관계자는 “월 소비 규모 427만원은 상위 9.4% 수준”이라며 “이상과 현실 간 괴리 때문에 중산층 스스로 하위층이라고 느끼는 것”이라고 말했다.

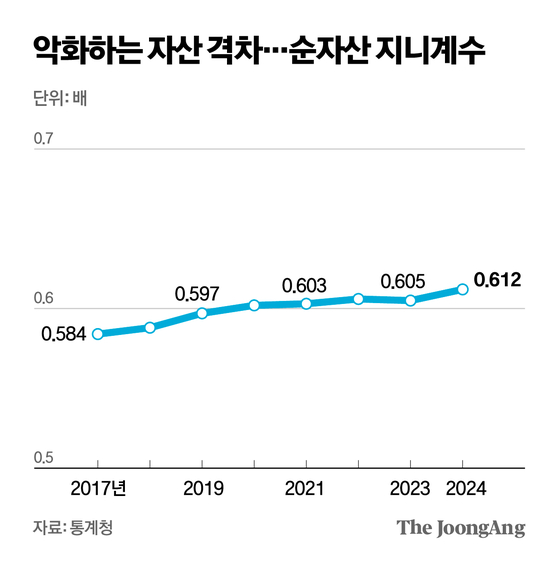

벌어진 부동산 자산 격차가 중산층의 상대적 박탈감을 불렀다는 풀이가 나온다. 또 중산층 상당수는 주택에 얽힌 원리금 상환과 이자 부담을 지고 있다. 이윤수 서강대 경제학과 교수는 “중산층이라면 어느 정도의 여유를 생각할 텐데 워낙 빠듯하게 사는 것도 자신의 계층 인식을 낮추는 요인”이라고 말했다.

체감 중산층이 줄어드는 건 사회 전체의 계층 이동 가능성이 떨어지고 있다는 신호다. 2013년까지만 해도 사회조사 계층 인식 항목에서 중층이라고 답한 응답자의 38.9%가 본인 세대의 계층 이동 가능성을 높다고 봤다. 그러나 이 비율은 2023년 31.5%로 하락했다. 10명 중 7명은 상층으로 이동할 가능성이 없다고 본 것이다. 다음 세대의 계층 이동 가능성을 묻는 질문에도 가능성이 높다는 응답은 같은 기간 46.5%에서 33.3%로 크게 낮아졌다.

중산층 규모보다는 계층 상향 이동에 정책의 초점을 맞춰야 한다는 지적이 나온다. KDI는 지난해 ‘한국의 중산층은 누구인가’라는 보고서에서 중산층을 크게 ▶상위층에 속하지만, 본인을 중산층으로 여기는 심리적 비(非)상층 ▶소득 수준과 본인의 인식이 동일한 핵심 중산층 ▶중산층에 속하지만, 본인을 하위층으로 보는 취약 중산층으로 분류했다. 저소득층이 받는 혜택은 받지 못하면서도 주거·고용 불안에 노출된 취약 중산층의 부담을 줄이는 데 초점을 맞춰야 한다는 게 KDI의 지적이다. 다시 하위층으로 하락할 잠재적 위험이 있다고 봐서다.

계층 이동 활성화를 위해선 경제 성장과 좋은 일자리 창출이 필요하다는 게 전문가들의 견해다. 이영욱 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 “정부의 이전 지출을 통한 중산층 확대는 상향 이동에 대한 기대로 이어지지 못하는 한계가 있다”며 “사교육비 부담 경감과 함께 교육이 계층 이동의 사다리가 될 수 있도록 개선해야 한다”고 말했다.

박경민 기자

전체 소득 분포에서 중산층의 위치를 가늠할 수 있는 ‘중위 60%의 소득점유율(처분가능소득 기준)’ 또한 2013년 51.8%에서 2023년 53.9%로 증가했다. 각종 통계상으로는 중산층 인구와 경제력이 10년 전보다 커졌다는 의미다. 한국의 중산층 인구 비중이나 소득점유율은 OECD 회원국 평균과 비슷하거나 조금 더 양호한 수준이다. 정작 중산층 중 상당수는 본인이 중산층이라고 생각하지 않는다. 2022년 NH투자증권이 발간한 ‘중산층 보고서’에 따르면 OECD 기준 중산층에 속하는 응답자 중 절반에 가까운 45.6%가 ‘나는 하위층’이라고 답했다. 2년 전 조사 때(40.5%)보다 비율이 5.1%포인트 증가했다. 스스로 중산층이라고 생각하는 비중은 59.4%에서 53.7%로 5.7%포인트 줄었다.

박경민 기자

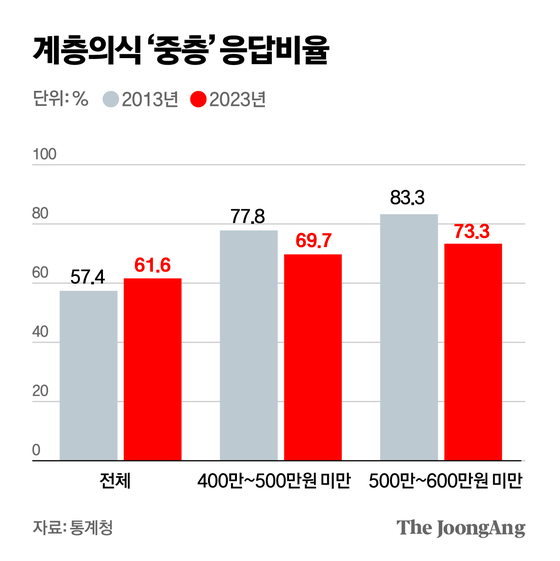

통계청 사회조사에 나온 계층 인식에서도 나타난다. 월 가구소득 400만~500만원에서 본인을 ‘중층’으로 인식한 비율은 2013년 77.8%에서 2023년 69.7%로 줄었다. 500만~600만원 구간에서도 83.3%에서 73.3%로 감소했다. 소득에 대한 만족도 역시 ‘부족하다’는 응답이 ▶400만~500만원에선 49.3%에서 51.1%로 ▶500만~600만원에선 36.5%에서 44.3%로 증가했다. 근본적인 이유는 눈높이의 차이다. NH투자증권 보고서에 따르면 중산층이 보는 중산층의 재무적 조건(2022년, 4인 가구 기준)은 월 소득 686만원, 월 소비 427만원, 순자산은 9억4000만원이다. NH투자증권 관계자는 “월 소비 규모 427만원은 상위 9.4% 수준”이라며 “이상과 현실 간 괴리 때문에 중산층 스스로 하위층이라고 느끼는 것”이라고 말했다.

박경민 기자

통계상 중산층은 소득으로 분류하지만, 실제 생각하는 중산층의 삶은 자산·소비 수준을 포괄하기 때문에 간극이 발생한다는 의미다. 대기업에 다니는 40대 조모씨는 세후 월 소득이 700만원 이상이지만 대출금이나 자녀 교육비, 보험료 등 고정비를 쓰고 나면 한 달 여윳돈은 수십만원 정도다. 조씨는 “사실상 비상금 정도인데 물가가 오르면서 선뜻 외식도 못 하고 있다”며 “남들은 집도 척척 사고, 계절마다 해외여행도 가는 거 같은데 우리 가족은 여유가 없는 것 같다”고 말했다. 벌어진 부동산 자산 격차가 중산층의 상대적 박탈감을 불렀다는 풀이가 나온다. 또 중산층 상당수는 주택에 얽힌 원리금 상환과 이자 부담을 지고 있다. 이윤수 서강대 경제학과 교수는 “중산층이라면 어느 정도의 여유를 생각할 텐데 워낙 빠듯하게 사는 것도 자신의 계층 인식을 낮추는 요인”이라고 말했다.

체감 중산층이 줄어드는 건 사회 전체의 계층 이동 가능성이 떨어지고 있다는 신호다. 2013년까지만 해도 사회조사 계층 인식 항목에서 중층이라고 답한 응답자의 38.9%가 본인 세대의 계층 이동 가능성을 높다고 봤다. 그러나 이 비율은 2023년 31.5%로 하락했다. 10명 중 7명은 상층으로 이동할 가능성이 없다고 본 것이다. 다음 세대의 계층 이동 가능성을 묻는 질문에도 가능성이 높다는 응답은 같은 기간 46.5%에서 33.3%로 크게 낮아졌다.

중산층 규모보다는 계층 상향 이동에 정책의 초점을 맞춰야 한다는 지적이 나온다. KDI는 지난해 ‘한국의 중산층은 누구인가’라는 보고서에서 중산층을 크게 ▶상위층에 속하지만, 본인을 중산층으로 여기는 심리적 비(非)상층 ▶소득 수준과 본인의 인식이 동일한 핵심 중산층 ▶중산층에 속하지만, 본인을 하위층으로 보는 취약 중산층으로 분류했다. 저소득층이 받는 혜택은 받지 못하면서도 주거·고용 불안에 노출된 취약 중산층의 부담을 줄이는 데 초점을 맞춰야 한다는 게 KDI의 지적이다. 다시 하위층으로 하락할 잠재적 위험이 있다고 봐서다.

계층 이동 활성화를 위해선 경제 성장과 좋은 일자리 창출이 필요하다는 게 전문가들의 견해다. 이영욱 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 “정부의 이전 지출을 통한 중산층 확대는 상향 이동에 대한 기대로 이어지지 못하는 한계가 있다”며 “사교육비 부담 경감과 함께 교육이 계층 이동의 사다리가 될 수 있도록 개선해야 한다”고 말했다.