임지순 울산대 석좌교수, 기후테크 스타트업 설립

포집제 직접 개발…내년 말까지 모듈 제작 목표

스탠퍼드대 황승진, 포스텍 조길원 교수도 합류

물리학 분야의 세계적인 석학인 임지순 울산대 석좌교수가 74세 나이에 스타트업 대표라는 새 명함을 팠다. 몇 년 전부터 연구를 이어오던 이산화탄소 직접 공기 포집(DAC, Direct Air Capture) 기술의 상용화를 위해 직접 창업에 나선 것이다.

지난 17일 서울 관악구 서울대에서 만난 임 교수는 “항상 창업을 해야 한다고 많이 말하고 다녔는데, 정작 나는 경험이 없다는 게 말이 안 된다는 생각을 했다”며 “늙었다는 이유로 가만히 있는 건 핑계밖에 되지 않는다고 봤다”고 말했다.

물리학 천재, 기후 위기에 맞서다

임지순 교수는 1998년 국제학술지 ‘네이처’에 발표한 탄소나노튜브 연구로 일약 스타 과학자에 올랐다. 탄소나노튜브는 탄소 원자가 벌집처럼 6각형으로 연결돼 다발을 이룬 물질로 전기가 잘 통하면서도 강도가 강한 신소재다. 그는 전도성이 높은 탄소나노튜브를 다발로 묶으면 금속 성질이 없어지면서 반도체 성질을 띤다는 것을 최초로 규명해 노벨상 수상에 근접했다는 평가를 받았다.

그는 경기고 전교 1등, 대입 예비고사 전국 1등, 서울대 본고사 전체 수석을 하며 소위 말하는 천재 과학자의 길을 걸었다. 40대에 서울대 석좌교수가 됐고, 2011년에는 한국인으로는 세 번째로 미국과학학술원(NAS) 외국인 종신회원이 됐다. 1996년 한국과학상, 1998년 올해의 과학자상, 2004년 인촌상, 2007년 청암상, 2024년 호암상까지 과학자가 받을 수 있는 상은 거의 다 받았다. 임 교수는 서울대 정년을 앞두고 2016년 포항공과대학교(포스텍)로 갔다가 지난해 다시 울산대 석좌교수로 자리를 옮겼다.

임 교수가 지난 몇 년 전부터 관심을 가진 분야는 그동안 연구 경력과 어울리지 않는 이산화탄소 포집·활용·저장 기술이다. 이 중에서도 대기 중의 이산화탄소를 대기에서 직접 포집하는 DAC 기술에 뛰어들었다. 그는 “나는 고체물리학을 하던 사람이지만, 이 분야가 중요하다는 걸 뒤늦게 깨닫고 뛰어들었다”며 “기후위기 극복은 인류 공동의 문제”라고 말했다.

임 교수는 탄소나노튜브를 연구하던 자신의 전공을 살려서 이산화탄소를 효과적으로 포집할 수 있는 유·무기 하이브리드 화합물 ‘스포익(SPOIC)’을 만들었다. 스포익은 안에 초미세 구멍이 있어 이산화탄소가 들어갈 수 있다.

전기차 업체 테슬라 창업자인 일론 머스크는 2021년 국제 비영리단체인 엑스프라이즈와 함께 이산화탄소 직접 포집 기술을 개발하는 스타트업에 1억달러(약 1400억원)의 상금을 주는 대회를 열었다. 임 교수도 이 대회에 뛰어들었다. 전 세계 5000여 팀 중 본선에 오른 287개 팀에 임 교수도 들었지만, 아쉽게도 결선에는 오르지 못했다.

이만해도 대단한 성과였지만, 임 교수는 멈추지 않았다. 자신이 개발한 스포익을 부착한 포집장치를 개발하기 위해 창업에 뛰어들었다. 임 교수는 지난 3월 울산에서 ‘카볼루션’이라는 회사를 설립했다. 임 교수는 “일단은 내가 최고경영자(CEO)와 최고기술책임자(CTO)를 맡지만, 따로 경영을 담당할 CEO는 뽑았다”며 “몇몇 투자회사로부터 초기 투자를 약속받았고, 4월부터 본격적인 연구에 나설 계획”이라고 말했다.

이산화탄소 직접 포집은 전 세계가 기후변화에 대응할 기술로 주목하고 있다. 마이크로소프트의 창업자 빌 게이츠가 세운 기후펀드 브레이크스루 에너지 캐털리스트(BEC)가 선정한 4대 기후 기술 중 하나에 속한다. 미국과 유럽연합(EU)은 이미 정부 차원에서 많은 투자를 하고 있다. 클라임웍스나 카본엔지니어링 같은 글로벌 유니콘 기업도 탄생했다.

임 교수는 출발은 늦었지만 기술이 앞선 만큼 글로벌 기업들을 추월할 수 있다고 자신했다. DAC의 핵심이 이산화탄소를 포집하는 물질의 성능인데, 자신이 개발한 스포익의 이산화탄소 포집율이 전 세계 어느 곳과 비교해도 높다고 강조했다. 대기 중 이산화탄소 농도는 보통 420ppm(1ppm은 100만 중의 1) 수준인데, 이 중 75% 이상을 제거하면 포집이 이뤄졌다고 본다. 임 교수는 “우리가 만든 포집제는 포집율이 95%에 달한다”며 “충분히 경쟁력이 있다”고 말했다.

황혼의 드림팀…“늙었다는 핑계 안 돼”

임 교수는 내년 말까지 이산화탄소 포집 모듈을 개발한다는 목표도 세웠다. 울산대 풍동실험실을 활용해 포집제를 부착한 포집 모듈을 개발한다는 계획이다. 구체적인 상용화 계획도 세웠다.

대기 중의 이산화탄소를 포집하려면 강한 바람을 일으켜 이산화탄소가 포집 모듈을 지나가게 해야 한다. 카볼루션은 자연적으로 바람이 강하게 부는 풍력발전기나 항해 중인 선박에 포집 모듈을 부착할 계획이다. 임 교수는 “자연풍을 이용해 이산화탄소를 포집하는 건 우리만의 아이디어”라며 “에너지 절약형이기 때문에 더욱 큰 이점이 있다”고 말했다.

임 교수의 늦깍이 도전에 힘을 보탠 이들도 있다. 미국 실리콘밸리의 한인 벤처 대부인 황승진(73) 스탠퍼드 경영대학원 명예교수는 카볼루션의 공동 창업자로 이사회에도 참여했다. 임 교수는 “오랜 친구인 황 교수의 합류가 큰 힘이 됐다”며 “실리콘밸리에서 영향력도 큰 만큼 앞으로 카볼루션이 미국 사업을 할 때도 큰 도움이 될 것 같다”고 말했다. 고분자 분야의 국내 최고 석학 중 한 명인 조길원(69) 포스텍 화학공학과 교수도 카볼루션의 창업 멤버로 참여했다.

임지순 교수가 남들 같으면 은퇴할 나이에 스타트업 창업에 뛰어든 이유가 뭘까. 임 교수는 “이산화탄소 포집 기술을 개발하다 보니 이건 상용화가 되지 않으면 연구를 해도 의미가 없다는 생각이 들었다”며 “내가 연구한 결과물이 실제 사회에 기여하려면 직접 창업해야겠다고 결심했다”고 말했다.

포집제 직접 개발…내년 말까지 모듈 제작 목표

스탠퍼드대 황승진, 포스텍 조길원 교수도 합류

물리학 분야의 세계적인 석학인 임지순 울산대 석좌교수가 74세 나이에 스타트업 대표라는 새 명함을 팠다. 몇 년 전부터 연구를 이어오던 이산화탄소 직접 공기 포집(DAC, Direct Air Capture) 기술의 상용화를 위해 직접 창업에 나선 것이다.

지난 17일 서울 관악구 서울대에서 만난 임 교수는 “항상 창업을 해야 한다고 많이 말하고 다녔는데, 정작 나는 경험이 없다는 게 말이 안 된다는 생각을 했다”며 “늙었다는 이유로 가만히 있는 건 핑계밖에 되지 않는다고 봤다”고 말했다.

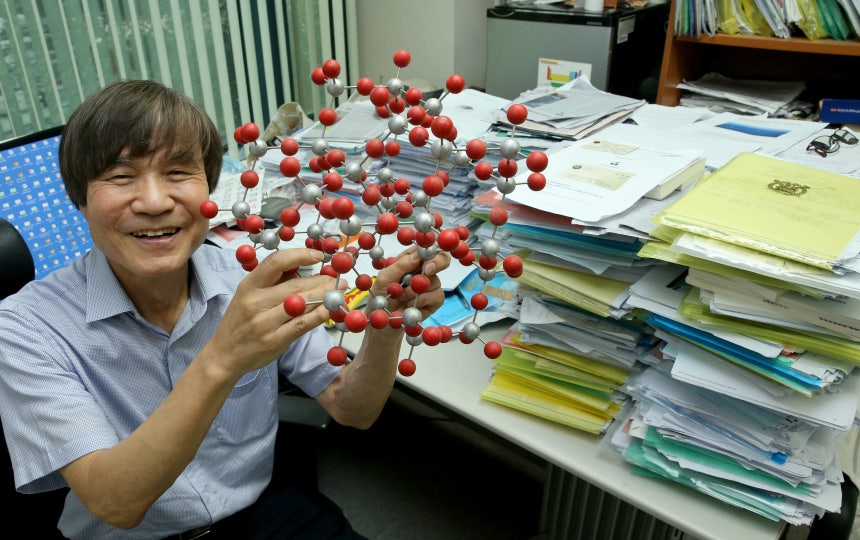

임지순 울산대 석좌교수가 기후 기술 스타트업 창업에 나섰다. 사진은 서울대 자신의 연구실에서 포즈를 취하고 있는 임지순 교수./주완중 기자

물리학 천재, 기후 위기에 맞서다

임지순 교수는 1998년 국제학술지 ‘네이처’에 발표한 탄소나노튜브 연구로 일약 스타 과학자에 올랐다. 탄소나노튜브는 탄소 원자가 벌집처럼 6각형으로 연결돼 다발을 이룬 물질로 전기가 잘 통하면서도 강도가 강한 신소재다. 그는 전도성이 높은 탄소나노튜브를 다발로 묶으면 금속 성질이 없어지면서 반도체 성질을 띤다는 것을 최초로 규명해 노벨상 수상에 근접했다는 평가를 받았다.

그는 경기고 전교 1등, 대입 예비고사 전국 1등, 서울대 본고사 전체 수석을 하며 소위 말하는 천재 과학자의 길을 걸었다. 40대에 서울대 석좌교수가 됐고, 2011년에는 한국인으로는 세 번째로 미국과학학술원(NAS) 외국인 종신회원이 됐다. 1996년 한국과학상, 1998년 올해의 과학자상, 2004년 인촌상, 2007년 청암상, 2024년 호암상까지 과학자가 받을 수 있는 상은 거의 다 받았다. 임 교수는 서울대 정년을 앞두고 2016년 포항공과대학교(포스텍)로 갔다가 지난해 다시 울산대 석좌교수로 자리를 옮겼다.

임 교수가 지난 몇 년 전부터 관심을 가진 분야는 그동안 연구 경력과 어울리지 않는 이산화탄소 포집·활용·저장 기술이다. 이 중에서도 대기 중의 이산화탄소를 대기에서 직접 포집하는 DAC 기술에 뛰어들었다. 그는 “나는 고체물리학을 하던 사람이지만, 이 분야가 중요하다는 걸 뒤늦게 깨닫고 뛰어들었다”며 “기후위기 극복은 인류 공동의 문제”라고 말했다.

임 교수는 탄소나노튜브를 연구하던 자신의 전공을 살려서 이산화탄소를 효과적으로 포집할 수 있는 유·무기 하이브리드 화합물 ‘스포익(SPOIC)’을 만들었다. 스포익은 안에 초미세 구멍이 있어 이산화탄소가 들어갈 수 있다.

전기차 업체 테슬라 창업자인 일론 머스크는 2021년 국제 비영리단체인 엑스프라이즈와 함께 이산화탄소 직접 포집 기술을 개발하는 스타트업에 1억달러(약 1400억원)의 상금을 주는 대회를 열었다. 임 교수도 이 대회에 뛰어들었다. 전 세계 5000여 팀 중 본선에 오른 287개 팀에 임 교수도 들었지만, 아쉽게도 결선에는 오르지 못했다.

클라임웍스가 2017년 스위스 취리히 힌빌 지역에 완공한 DAC 공장. 이 공장은 세계 최초의 상업용 DAC 공장이다./클라임웍스

이만해도 대단한 성과였지만, 임 교수는 멈추지 않았다. 자신이 개발한 스포익을 부착한 포집장치를 개발하기 위해 창업에 뛰어들었다. 임 교수는 지난 3월 울산에서 ‘카볼루션’이라는 회사를 설립했다. 임 교수는 “일단은 내가 최고경영자(CEO)와 최고기술책임자(CTO)를 맡지만, 따로 경영을 담당할 CEO는 뽑았다”며 “몇몇 투자회사로부터 초기 투자를 약속받았고, 4월부터 본격적인 연구에 나설 계획”이라고 말했다.

이산화탄소 직접 포집은 전 세계가 기후변화에 대응할 기술로 주목하고 있다. 마이크로소프트의 창업자 빌 게이츠가 세운 기후펀드 브레이크스루 에너지 캐털리스트(BEC)가 선정한 4대 기후 기술 중 하나에 속한다. 미국과 유럽연합(EU)은 이미 정부 차원에서 많은 투자를 하고 있다. 클라임웍스나 카본엔지니어링 같은 글로벌 유니콘 기업도 탄생했다.

임 교수는 출발은 늦었지만 기술이 앞선 만큼 글로벌 기업들을 추월할 수 있다고 자신했다. DAC의 핵심이 이산화탄소를 포집하는 물질의 성능인데, 자신이 개발한 스포익의 이산화탄소 포집율이 전 세계 어느 곳과 비교해도 높다고 강조했다. 대기 중 이산화탄소 농도는 보통 420ppm(1ppm은 100만 중의 1) 수준인데, 이 중 75% 이상을 제거하면 포집이 이뤄졌다고 본다. 임 교수는 “우리가 만든 포집제는 포집율이 95%에 달한다”며 “충분히 경쟁력이 있다”고 말했다.

이산화탄소 포집 기술로 카볼루션을 창업한 사람들. 왼쪽부터 김경원 대표(CEO), 임지순 울산대 석좌교수, 황승진 미 스탠퍼드 경영대 석좌교수, 최병호 공동 창업자./임지순

황혼의 드림팀…“늙었다는 핑계 안 돼”

임 교수는 내년 말까지 이산화탄소 포집 모듈을 개발한다는 목표도 세웠다. 울산대 풍동실험실을 활용해 포집제를 부착한 포집 모듈을 개발한다는 계획이다. 구체적인 상용화 계획도 세웠다.

대기 중의 이산화탄소를 포집하려면 강한 바람을 일으켜 이산화탄소가 포집 모듈을 지나가게 해야 한다. 카볼루션은 자연적으로 바람이 강하게 부는 풍력발전기나 항해 중인 선박에 포집 모듈을 부착할 계획이다. 임 교수는 “자연풍을 이용해 이산화탄소를 포집하는 건 우리만의 아이디어”라며 “에너지 절약형이기 때문에 더욱 큰 이점이 있다”고 말했다.

임 교수의 늦깍이 도전에 힘을 보탠 이들도 있다. 미국 실리콘밸리의 한인 벤처 대부인 황승진(73) 스탠퍼드 경영대학원 명예교수는 카볼루션의 공동 창업자로 이사회에도 참여했다. 임 교수는 “오랜 친구인 황 교수의 합류가 큰 힘이 됐다”며 “실리콘밸리에서 영향력도 큰 만큼 앞으로 카볼루션이 미국 사업을 할 때도 큰 도움이 될 것 같다”고 말했다. 고분자 분야의 국내 최고 석학 중 한 명인 조길원(69) 포스텍 화학공학과 교수도 카볼루션의 창업 멤버로 참여했다.

임지순 교수가 남들 같으면 은퇴할 나이에 스타트업 창업에 뛰어든 이유가 뭘까. 임 교수는 “이산화탄소 포집 기술을 개발하다 보니 이건 상용화가 되지 않으면 연구를 해도 의미가 없다는 생각이 들었다”며 “내가 연구한 결과물이 실제 사회에 기여하려면 직접 창업해야겠다고 결심했다”고 말했다.