내 연금 운명 '가입·납부기간'이 결정한다

수령시점 따라 총액 수천만 원까지 차이

국민연금으론 불안하다? '3층 연금' 전략

수령시점 따라 총액 수천만 원까지 차이

국민연금으론 불안하다? '3층 연금' 전략

편집자주

'내 돈으로 내 가족과 내가 잘 산다!' 금융·부동산부터 절약·절세까지... 복잡한 경제 쏙쏙 풀어드립니다.게티이미지뱅크

남편과 아내 각자의 국민연금을 합쳐 매달 500만 원 이상을 수급하는 사례가 처음 등장해 화제가 됐습니다. 국민연금공단에 따르면 이 부부는 올해 3월 기준 월 542만7,630원의 국민연금을 수령했다고 합니다. 국민연금연구원이 발표한 부부 기준 건강한 노후 생활에 필요한 적정 생활비는 월 296만9,000원입니다. 이 부부는 국민연금만으로 적정 생활비를 크게 넘는 돈을 받으며 안정적인 노후를 보내고 있는 셈입니다.

그런데 이 소식을 전한 기사들에는 '악플'이 많습니다. 이 부부가 제도를 잘 이해하고 준비한 덕도 있지만, 소득대체율이 높은 시기에 일찍 가입한 세대만 누릴 수 있는 '호사'라는 불만 섞인 반응이 대부분인데요. 그만큼 젊은 세대들 사이에선 국민연금에 대한 회의적인 시각이 적지 않습니다. 지난달 18년 만에 이뤄진 국민연금 모수개혁을 두고도, 청년 세대들이 짊어져야 할 부담이 더 커졌다는 비판이 제기되고 있습니다.

하지만 노인빈곤율이 경제협력개발기구(OECD) 1위에 달하는 한국인에게 국민연금은 여전히 가장 중요한 노후 자산입니다. 물가상승률과 연동되고, 직장인이면 회사가 보험료 절반을 부담해주는 등 장점도 많습니다. 전문가들은 국민연금이 완벽한 제도는 아닐 수 있지만, 잘 활용한다면 노후 설계에 큰 도움이 될 수 있다고 조언합니다. 그래서, 국민연금 수령액을 '똑소리 나게' 극대화하는 방법을 준비했습니다. 김동엽 미래에셋투자와연금센터 상무의 도움을 받아 작성했습니다.

18년 만의 개혁 어떻게 바뀌나, 나는 얼마를 받게 될까

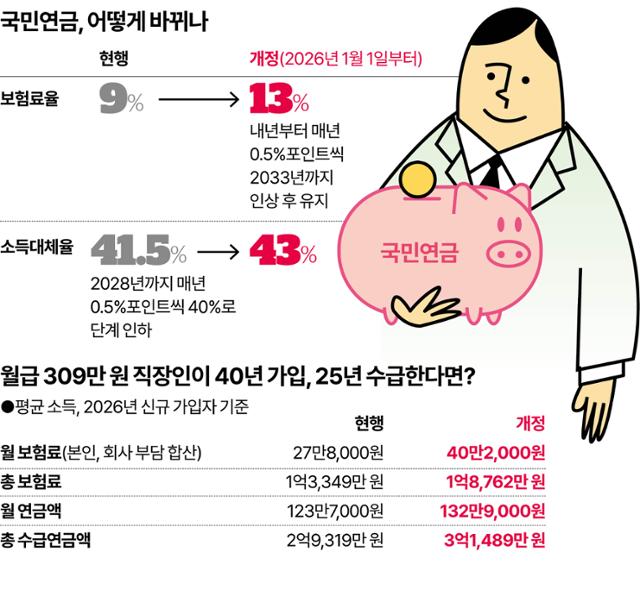

국민연금 모수개혁 전후 비교. 그래픽=강준구 기자

먼저 이번 모수개혁을 통해 바뀐 제도를 들여다보겠습니다. 보험료율과 소득대체율을 둘다 인상해 '더 내고 더 받는' 구조로 바꾸는 게 핵심인데요. 보험료율은 현재 9%에서 매년 0.5%포인트씩 올려 2033년엔 13%에 도달하게 됩니다. 올해 41.5%인 소득대체율은 당초 2008년 50%에서 1년에 0.5%포인트씩 2028년까지 40%로 낮출 계획이었는데요. 내년 1월 1일부터 43%로 조정됩니다. 과거 세대 수익비가 낸 돈의 2.2배 수준이었던 데 비하면, 미래 세대엔 1.67배 정도로 줄어드는 건 사실입니다.

국민연금도 수령액을 계산하는 식이 존재합니다. 전체 가입자와 본인의 평균소득을 더한 액수에 소득대체율 비례상수와 가입월수에 따른 지급률을 곱하면 연금액이 나오는데요. 소득대체율이 바뀌면 그 구간엔 당시 비율이 적용되고, 가입 후 20년을 넘으면 초과한 월수만큼 기본연금액에 가산됩니다. 계산이 복잡하다보니 국민연금공단은 누리집에서 '내 연금 알아보기' 서비스를 제공하고 있습니다. 개인 상황에 따른 예상 수령액은 이 서비스를 통해 확인할 것을 권합니다.

중요한 것은 이 계산식에서 우리가 바꿀 수 있는 변수입니다. 수급 직전 3년간 전체 가입자 평균소득과 내 해당 기간 내 급여, 그리고 소득대체율은 개인이 통제할 수 없죠. 결국 남는 건, 가입기간과 납부시점입니다.

①가입, 납입기간을 늘려라 : 가급적 일찍, 빈틈없이 채우기

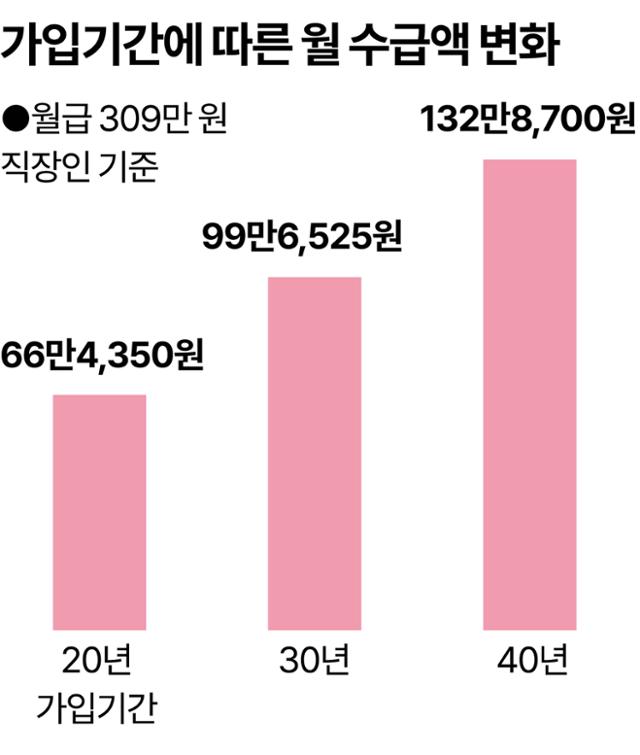

국민연금 가입기간에 따른 월 수급액 변화. 그래픽=강준구 기자

국민연금 수령액을 좌우하는 가장 큰 변수는 '얼마나 오래, 꾸준히 납입하냐'입니다. 원칙적으로 18세 이상 60세 미만의 소득 있는 국민은 의무가입이 됩니다. 의무가입 대상이 아닌 전업주부, 학생, 군인 등도 본인 희망에 따라 가입할 수 있는 임의가입 제도가 있습니다. 만약 18세부터 납입을 한다면 가입 기간을 최대로 늘릴 수 있겠죠. 특히 임의가입은 중위소득 기준 보험료율 적용 금액보다 높기만 하면 원하는 만큼만 낼 수 있습니다. 상대적으로 낮은 보험료를 내고 수령액을 높일 수 있다는 얘기입니다.

국민연금은 최소 가입 기간 10년을 넘겨야 매월 종신 연금으로 받을 수 있습니다. 60세 이후 퇴직했어도 연금 수령 전까지 임의계속가입 제도로 가입기간을 늘릴 수 있습니다. 휴·폐업이나 실직으로 납부가 중단됐던 기간이 있거나, 군대를 다녀온 남성이라면 추후 납부로 공백을 채울 수 있습니다. 어려운 사정이 있어 일시금으로 받았다면 반납제도로 가입기간을 되살릴 수도 있죠. 20년 이후부터는 1년만 가입기간이 늘어도 연금액이 평균 5%가량 불어난단 점도 알아두면 유익할 것입니다.

추후 납부에도 요령이 있습니다. 직장인인 경우 성과급 등을 많이 받으면 좋지만, 한편으론 그해 세 부담이 큽니다. 이때를 이용해 국민연금 추후 납부를 한다면 납부한 보험료분 소득공제를 받을 수 있습니다. 또 추후 납부는 납부한 연도의 소득대체율이 반영되니 올해보다는 내년이 좋습니다. 김 상무는 "같은 추후 납부라도 올해 하면 소득대체율 41.5%, 내년에 하면 43%가 적용된다"며 "납부 시점까지 고려할 필요가 있다"고 조언했습니다.

②수령시점도 전략이다 : 연기연금으로 최대 36% 올리기

연금 수령 시점에 따른 총 연금액 추이. 그래픽=송정근 기자

수령시점을 조절하는 것도 중요한 전략입니다. 연금액이 같아도 언제 받는지에 따라 금액이 절반 가까이 차이가 날 수 있죠. 조기연금, 연기연금 제도 때문인데요. 최소 가입기간을 채웠지만 정년 이전 생활자금이 필요할 때 조기연금으로 최대 5년 연금 개시를 앞당길 수 있습니다. 이 경우 매년 6%씩 감액돼 최대 30%까지 깎일 수 있습니다. 반면 연금을 받을 시점을 최대 5년 연기하는 것도 가능한데요. 이때는 연 7.2%씩 증액돼 최대 36%까지 수령액이 늘어납니다.

원래 만 65세부터 월 100만 원 정상연금을 받을 예정이던 A씨가 5년 조기연금을 선택해 월 70만 원을 받는다고 가정해봅시다. 같은 연금액이었던 B씨는 퇴직 후 연기연금을 신청해 다른 일자리와 개인연금으로 5년을 버티고 매달 136만 원을 받게 됐습니다. 초기엔 A씨가 일찍 연금을 개시해 생활에 도움이 됐을 수 있지만, 80세부터는 B씨의 총 연금 수령액이 A씨를 추월하게 됩니다. 연금소득세는 나이가 많을수록 세율이 낮아져 B씨가 세금도 덜 낼 수 있습니다.

때문에 다른 소득원이 있어 당장 연금에 의존하지 않아도 된다면 늦출수록 많이 받게 됩니다. 다만 총 수령액이 더 많아지기 전에 수급자가 사망한다면 일찍 받아두는 편이 낫겠죠. 기대수명이 늘어나는 추세이지만 각자의 건강 상태, 경제적 여유 등을 종합적으로 고려해 결정해야 합니다. 부부라면 연금으로 맞벌이할 수 있는 구조를 만들어 두고, 한 사람의 연금은 연기해 그 사이 다른 배우자의 연금 등으로 생활비를 보태는 방안도 생각해볼 수 있습니다.

③국민연금만으론 불안하다? : '3층 연금 전략' 활용하기

게티이미지뱅크

지난해 국민연금을 가장 많이 받은 사람은 월 299만2,400원까지도 수령했는데요. 문제는 대부분 이렇게 받지 못한다는 겁니다. 국민연금 평균 수급액은 월 65만7,295원 정도였습니다. 노후 생활을 하기엔 턱없이 부족한 금액이죠. 전문가들은 이미 가입시점이 늦었거나, 국민연금만으로 노후가 불안하다면 이른바 '3층 연금'(공적연금+퇴직연금+개인연금)을 설계해보라고 조언합니다.

연말정산 세액공제를 받고 노후자금도 확보할 수 있는 개인형 퇴직연금(IRP), 연금저축펀드·보험을 함께 활용하는 겁니다. 퇴직·개인연금은 55세부터 연금을 개시할 수 있고 계약에 따라 5년, 10년, 20년 등 받을 기간을 정할 수 있어 국민연금 수령 시기를 유연하게 조정하는 데에도 적합합니다. 사망 시까지 지급되는 국민연금으로 기본 생활비를 확보하고, 퇴직·개인연금으로 여가·의료 등 추가 지출을 감당한다면 여유로운 노후를 기대할 수 있겠죠.

전업주부는 소득이 없어 퇴직연금은 가입할 수 없지만 국민연금, 개인연금은 가능합니다. 국민연금의 경우 배우자가 세상을 떠날 때도 고려해야 합니다. 수급권자 사망 시 그의 노령연금 40~60%를 배우자가 유족연금으로 받을 수 있는데요. 중복지급 제한으로 본인 연금을 포기하고 유족연금을 전액 수령하거나, 본인의 노령연금과 유족연금의 30%를 같이 받는 방법 중 선택해야 합니다. 유족연금이 더 크다면 임의가입했던 연금이 아까워질 수 있겠죠.