美, 韓 생산기지 베트남에 고관세 부과

對中 수출 넘어선 對아세안 수출도 위기

미국 트럼프 행정부의 상호관세 조치로 한국 수출 지형이 급변할 것이란 관측이 나온다. 우리의 핵심 수출 지역인 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)에 대해 미국이 한국보다 더 높은 관세율을 미국이 부과하면서 ‘한국 생산 중간재 → 아세안 수출 및 제품 완성 → 미국 등 수요국 수출’이라는 ‘가치사슬’을 유지하기 어려워졌기 때문이다.

수출업계에선 올해 들어 대아세안 수출이 대중국 수출을 앞지르는 등, 통상 불확실성 속 아세안이 새로운 수출 활로가 될 것이라는 기대 섞인 관측이 나왔다. 하지만 미국이 국가별 상호관세를 발표하면서 기대감은 빠르게 식어가는 모습이다.

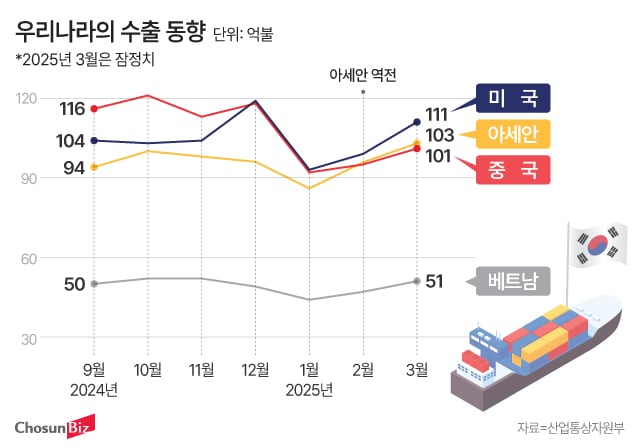

4일 산업통상자원부에 따르면, 최근 두 달 연속 한국의 대아세안 수출이 대중국 수출을 웃돌았다. 아세안 지역으로의 수출액은 미국에 이어 2위를 차지했다. 지난 2월 대아세안 수출액은 95억8000만달러로 대중국 수출액보다 8000만달러 많았고, 3월에는 대아세안 수출액이 103억달러를 기록해, 대중국 수출액보다 2억3000만달러 앞섰다. 아세안으로의 수출(월간 기준)이 중국을 넘어선 건 2002년 2월 이후 23년 만에 처음이다.

이러한 변화의 중심에는 베트남이 있다. 한국무역협회에 따르면, 지난해부터 올해 3월까지 대아세안 수출 중 대베트남 수출이 차지하는 비중은 50.9%로 절반을 넘는다. 베트남은 2022년 처음으로 일본을 제치고 한국의 3대 교역국이 된 뒤, 현재까지 자리를 지키고 있다.

이는 우리 기업들이 인건비 절감을 위해 중국 대신 베트남으로 생산 기지를 이전한 결과다. 실제로 지난해 대베트남 수출(총 583억달러) 품목 1~3위는 ▲유기발광다이오드(OLED·101억달러) ▲메모리(74억달러) ▲프로세서 및 컨트롤러(67억달러) 등 중간재였다.

강성은 무역협회 신무역전략실 수석연구원은 “중국으로의 반도체 수출이 감소하고, 베트남으로의 반도체 수출이 크게 늘면서 올해 2~3월 대아세안 수출이 대중국 수출을 넘어섰다”며 “우리나라 현지 법인이 많이 진출한 영향으로 파악된다”고 말했다.

베트남에 진출한 우리 기업 중 대미 수출 비중이 큰 기업은 전략 수정을 검토 중이다. 코트라에 따르면, 현재 베트남에 진출한 한국 기업은 2602개다. 전 세계에 진출한 한국 기업(9930개) 중 26%에 달한다. 중국(2397개)이나 미국(933개)보다 진출 기업 수가 많다. 통상당국은 개인 사업자까지 포함하면, 베트남 내 한국 법인이 약 9000개를 넘는 것으로 파악하고 있다.

이 중 휴대전화, 전자기기, 섬유 업종의 대미 의존도가 높은 것으로 전해진다. 휴대전화와 전자기기 대표 기업인 삼성전자와 LG전자는 비상이 걸렸다. 베트남 북부 박닌·타이응우옌에는 삼성전자, 삼성전기, 삼성디스플레이, 삼성SDI 등의 생산시설이 있다. 더욱이 삼성전자 스마트폰의 50% 이상이 베트남에서 생산되는 것으로 알려졌다. 베트남 하이퐁에는 LG전자, LG디스플레잇, LG이노텍, LG화학 등이 생산 거점을 두고 있다.

삼성전자 관계자는 “미국의 상호관세는 업계 전반에 영향을 미치는 사안이라, 우리만의 문제는 아니다”라면서도 “내부적으로 대응책 마련을 위한 논의를 지속하고 있으며, 쉽게 결론을 내릴 수 있는 상황이 아니다”라고 했다.

의류업계도 긴장 상태다. 한세실업, 세아상역 베트남 법인의 매출 90%가 미국 수출에서 나오는 것으로 전해졌다. 패션업계는 베트남 외 다른 국가의 공장 활용 방안을 모색하고 있다. 한 업계 관계자는 “트럼프 대통령이 중국(34%)보다 높은 46%의 관세를 베트남에 부과한 것은 예상을 뛰어넘는 조치였다”며 “하루 종일 대응 방안을 논의할 정도로 비상 상황”이라고 전했다.

조성대 한국무역협회 통상연구실장은 “이번 고관세 조치로 베트남 수출에 직접적인 영향이 불가피하다”며 “베트남 측 주문 감소로 인해 생산량을 조절할 필요가 생기고, 이로 인해 한국의 중간재 수출도 감소할 것”이라고 전망했다.

정부는 조만간 베트남에 진출한 기업들과 간담회를 열고, 베트남 정부와의 협의를 통해 대응 방안을 마련할 계획이다. 정부 관계자는 “일부 베트남 진출 기업은 대미 수출 비중이 높다”며 “정부 차원에서도 베트남 정부 및 기업들과 긴밀히 소통하겠다”고 밝혔다.

對中 수출 넘어선 對아세안 수출도 위기

미국 트럼프 행정부의 상호관세 조치로 한국 수출 지형이 급변할 것이란 관측이 나온다. 우리의 핵심 수출 지역인 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)에 대해 미국이 한국보다 더 높은 관세율을 미국이 부과하면서 ‘한국 생산 중간재 → 아세안 수출 및 제품 완성 → 미국 등 수요국 수출’이라는 ‘가치사슬’을 유지하기 어려워졌기 때문이다.

그래픽=정서희

수출업계에선 올해 들어 대아세안 수출이 대중국 수출을 앞지르는 등, 통상 불확실성 속 아세안이 새로운 수출 활로가 될 것이라는 기대 섞인 관측이 나왔다. 하지만 미국이 국가별 상호관세를 발표하면서 기대감은 빠르게 식어가는 모습이다.

4일 산업통상자원부에 따르면, 최근 두 달 연속 한국의 대아세안 수출이 대중국 수출을 웃돌았다. 아세안 지역으로의 수출액은 미국에 이어 2위를 차지했다. 지난 2월 대아세안 수출액은 95억8000만달러로 대중국 수출액보다 8000만달러 많았고, 3월에는 대아세안 수출액이 103억달러를 기록해, 대중국 수출액보다 2억3000만달러 앞섰다. 아세안으로의 수출(월간 기준)이 중국을 넘어선 건 2002년 2월 이후 23년 만에 처음이다.

이러한 변화의 중심에는 베트남이 있다. 한국무역협회에 따르면, 지난해부터 올해 3월까지 대아세안 수출 중 대베트남 수출이 차지하는 비중은 50.9%로 절반을 넘는다. 베트남은 2022년 처음으로 일본을 제치고 한국의 3대 교역국이 된 뒤, 현재까지 자리를 지키고 있다.

이는 우리 기업들이 인건비 절감을 위해 중국 대신 베트남으로 생산 기지를 이전한 결과다. 실제로 지난해 대베트남 수출(총 583억달러) 품목 1~3위는 ▲유기발광다이오드(OLED·101억달러) ▲메모리(74억달러) ▲프로세서 및 컨트롤러(67억달러) 등 중간재였다.

강성은 무역협회 신무역전략실 수석연구원은 “중국으로의 반도체 수출이 감소하고, 베트남으로의 반도체 수출이 크게 늘면서 올해 2~3월 대아세안 수출이 대중국 수출을 넘어섰다”며 “우리나라 현지 법인이 많이 진출한 영향으로 파악된다”고 말했다.

베트남에 진출한 우리 기업 중 대미 수출 비중이 큰 기업은 전략 수정을 검토 중이다. 코트라에 따르면, 현재 베트남에 진출한 한국 기업은 2602개다. 전 세계에 진출한 한국 기업(9930개) 중 26%에 달한다. 중국(2397개)이나 미국(933개)보다 진출 기업 수가 많다. 통상당국은 개인 사업자까지 포함하면, 베트남 내 한국 법인이 약 9000개를 넘는 것으로 파악하고 있다.

삼성전자 베트남 공장. /삼성전자 제공

이 중 휴대전화, 전자기기, 섬유 업종의 대미 의존도가 높은 것으로 전해진다. 휴대전화와 전자기기 대표 기업인 삼성전자와 LG전자는 비상이 걸렸다. 베트남 북부 박닌·타이응우옌에는 삼성전자, 삼성전기, 삼성디스플레이, 삼성SDI 등의 생산시설이 있다. 더욱이 삼성전자 스마트폰의 50% 이상이 베트남에서 생산되는 것으로 알려졌다. 베트남 하이퐁에는 LG전자, LG디스플레잇, LG이노텍, LG화학 등이 생산 거점을 두고 있다.

삼성전자 관계자는 “미국의 상호관세는 업계 전반에 영향을 미치는 사안이라, 우리만의 문제는 아니다”라면서도 “내부적으로 대응책 마련을 위한 논의를 지속하고 있으며, 쉽게 결론을 내릴 수 있는 상황이 아니다”라고 했다.

의류업계도 긴장 상태다. 한세실업, 세아상역 베트남 법인의 매출 90%가 미국 수출에서 나오는 것으로 전해졌다. 패션업계는 베트남 외 다른 국가의 공장 활용 방안을 모색하고 있다. 한 업계 관계자는 “트럼프 대통령이 중국(34%)보다 높은 46%의 관세를 베트남에 부과한 것은 예상을 뛰어넘는 조치였다”며 “하루 종일 대응 방안을 논의할 정도로 비상 상황”이라고 전했다.

조성대 한국무역협회 통상연구실장은 “이번 고관세 조치로 베트남 수출에 직접적인 영향이 불가피하다”며 “베트남 측 주문 감소로 인해 생산량을 조절할 필요가 생기고, 이로 인해 한국의 중간재 수출도 감소할 것”이라고 전망했다.

정부는 조만간 베트남에 진출한 기업들과 간담회를 열고, 베트남 정부와의 협의를 통해 대응 방안을 마련할 계획이다. 정부 관계자는 “일부 베트남 진출 기업은 대미 수출 비중이 높다”며 “정부 차원에서도 베트남 정부 및 기업들과 긴밀히 소통하겠다”고 밝혔다.

그래픽=정서희