문화재 재해 예방·감시 허술

11일간 고운사·운람사 등 잿더미

이상기후로 대형재난 우려 커지는데

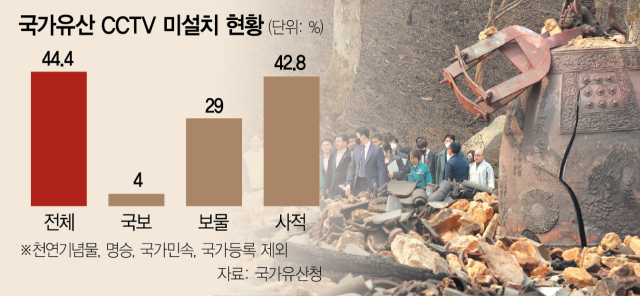

CCTV설치 2790곳 중 1550곳뿐

국보 4개소·보물 219개소 미설치

천연기념물도 10곳 중 7곳 무방비

11일간 고운사·운람사 등 잿더미

이상기후로 대형재난 우려 커지는데

CCTV설치 2790곳 중 1550곳뿐

국보 4개소·보물 219개소 미설치

천연기념물도 10곳 중 7곳 무방비

[서울경제]

지난달 영남지역에서 발생한 산불이 ‘천년고찰’로 불리는 고운사와 운람사, 안동 구암정사 등 각종 국가유산을 집어삼켰다. 이번 산불로 인한 피해규모는 건국 이래 최대 수준이다. 기후 위기로 인해 재해 재발 가능성이 높아지지만 우리나라의 국보·보물 등 국가유산 중 재해 발생 여부를 감시할 수 있는 폐쇄회로(CC)TV조차 없는 곳이 절반에 달하는 것으로 나타났다.

국회 문화체육관광위원회 소속 강유정 더불어민주당 의원이 6일 국가유산청으로부터 제출받은 ‘국가유산 긴급보수사업 지원현황’에 따르면 2008년부터 이번 영남권 산불 전까지 화재와 산불, 방화에 따른 보수 건수는 13건이었다. 지난 2008년 화재로 소실돼 국민에게 큰 충격을 안겼던 국보 1호 숭례문 방화 사건을 비롯해 2009년 전소된 강원 양양 낙산사와 2012년 불에 탄 전남 구례 화엄사 각황전 등이 대표적이다. 국가유산 긴급보수는 국가지정유산에 대해 천재지변 등 긴급한 보수가 필요한 사항이 발생했을 때 시행하는 절차다.

그러나 지난달 21일부터 이달 1일까지 영남 지역에서 발생한 대규모 산불로 인해 ‘천년고찰’로 불리는 고운사와 운람사, 경북 민속문화유산 안동 구암정사 등 33개의 국가유산이 불에 탔다. 지난 17년동안 누적된 건수의 3배에 육박하는 피해가 단 11일 만에 발생한 셈이다. 구체적으로 △보물 3건 △명승 4건 △천연기념물 3건 △국가민속문화유산 3건 등 국가지정유산 13건과 △유형문화유산 3건 △기념물 3건 △민속문화유산 5건 △문화유산자료 9건 등 시도지정 20건이 피해를 입었다.

문제는 화재가 소실 원인이 되면 다른 재해 원인에 비해 보수 비용이 대폭 상승한다는 점이다. 호우나 태풍 등으로 인한 피해는 구조물 전체는 원형을 대부분 유지한 상태에서 일부분이 훼손될 가능성이 높아 비교적 복구가 원활하다. 흰개미 등 생물로 인한 피해도 마찬가지다. 그러나 우리나라 국가유산 대부분이 불에 취약한 목재 등의 재질로 돼 있어 화재가 발생하면 원형을 유지하기 어렵다. 게다가 복원을 하기 위해서 해당 국가유산의 건축 방식이나 취지 등을 고증해야 하고 복구 재료 조달부터 시작해야 하기 때문에 비용도 더욱 많이 투입된다.

재해별로 투입된 예산을 보면 뚜렷하게 확인할 수 있다. 영남권 산불 전 17년 간 국가유산 보수사업 1189건 중 화재 피해를 입은 건수는 13건으로 전체의 1% 수준에 불과했는데 투입된 예산은 45억 8842만 원으로 전체 938억 7685만 원 중 5%에 달했다. 보수에 투입되는 비용이 화재 피해의 경우 다른 피해의 5배에 달한다는 의미다.

기후변화로 대형 자연대해가 잇따르며 국가유산 소실 우려가 커진 상황이지만 피해 여부를 사전에 탐지할 수 있는 CCTV 등 방범설비는 제대로 설치돼있지 않았다. 국가유산청에 따르면 지난 2월 기준 우리나라 국가유산 2790곳 중 CCTV가 설치된 곳은 절반이 조금 넘는 1550곳에 불과한 것으로 나타났다.

국가유산 중 가장 가치가 높은 것으로 평가 받는 국보조차 4곳에는 CCTV가 설치돼 있지 않았다. CCTV 미설치 비율은 △보물 756개소 중 219 개소(29%) △사적 563개소 중 241개소(42.8%) △국가민속 211개소 중 36개소(17.1%) △국가등록 615개소 중 318개소(51.7%) 등이었다. 자연유산인 명승과 천연기념물의 경우 각각 136개소 중 100개소, 410개소 중 322개소에 설비가 없는 것으로 나타나 미설치율이 70%를 넘는 것으로 조사됐다.

2023년 경복궁 담벼락 낙서 사건 역시 담벼락 인근에 CCTV가 불과 14대밖에 없어 초동 대응에 어려움을 겪었던 만큼 이번 산불을 계기로 문화재 훼손 방지를 위한 관련 장비 확충에 팔을 걷어야 한다는 지적이 나온다. 강 의원은 “기후 변화로 산불이 상시화, 대형화되고 있는 만큼 문화재 관리 보호와 화재 대응 매뉴얼을 재정비하고 장비와 인력도 그에 걸맞게 대폭 강화돼야 한다”고 지적했다.