도널드 트럼프 미국 대통령(앞)이 10일(현지시각) 워싱턴 백악관 집무실에서 하워드 러트닉 상무장관 지명자(뒤)가 지켜보는 가운데 미국으로의 철강 수입 관세를 조정하는 포고문을 들어 보이고 있다. 워싱턴/AP 연합뉴스

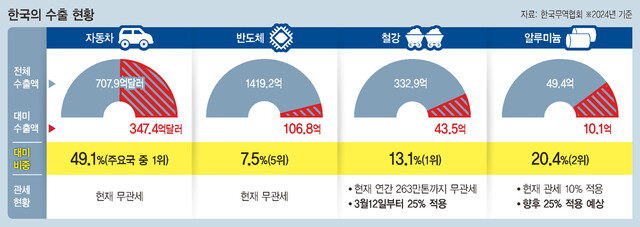

미국으로 수출하는 한국산 철강 제품의 ‘관세 폭탄’이 현실이 되며 국내 철강 업계를 비롯해 자동차와 반도체 업계 등에도 일제히 비상이 걸렸다. 미국 도널드 트럼프 대통령이 “관세 부과에 예외는 없다”며 철강의 다음 표적으로 자동차·반도체·의약품 등을 콕 집어 거론해서다. 반도체와 자동차는 한국 수출의 3분의 1가량을 차지하는 수출 1·2위 품목이다. 당장 관세 폭탄을 피할 수 있는 미국 현지 생산을 늘리기엔 현실적인 제약이 큰 터라, 주력 수출 기업들이 수익에 직격탄을 맞을 수 있다는 우려가 나온다.

10일(현지시각) 발표한 미국 대통령의 포고령에 따라 다음달 12일부터 국내 기업이 미국으로 수출하는 철강 제품엔 관세 25%가 부과된다. 지금은 트럼프 1기 때의 협상에 따라 연간 263만톤까지 무관세를 적용하지만 앞으론 예외 없이 관세가 붙는다. 미국 현지에서 생산하는 철강 대비 한국산의 가격 상승이 불가피해진 셈이다.

장상식 국제무역통상연구원장은 “미국 내 철강 가격이 다른 나라보다 높아 대미 수출 제품의 수익성도 좋았지만 앞으로 철강 기업들의 판매 물량 감소, 수익성 악화 등이 우려된다”며 “철강과 마찬가지로 미국이 자체 생산 능력을 갖추고 있는 자동차 업종도 (트럼프가) 수입 관세를 매길 가능성이 크다”고 했다.

한국의 연간 철강 수출액 중 대미 수출 비중은 13.1%(이하 지난해 기준)로 주요 나라들 가운데 1위다. 포스코·현대제철 등 국내 철강 기업들이 미국의 관세 부과 뒤에도 현지 기업 대비 가격 경쟁력을 유지하려면 관세 인상분만큼 수익을 줄일 수밖에 없다. 11일 포스코홀딩스 주가는 전날보다 2천원 하락한 23만5천원에 장을 마감했다. 석달 전(2024년 11월11일)과 견줘 24.6%(7만6500원) 떨어졌다.

트럼프 관세 폭탄의 다음 목표로 꼽힌 자동차 업계도 전전긍긍하고 있다. 국내 완성차 업체의 자동차 수출액 중 대미 수출 비중이 49.1%로 전체의 절반에 육박하는 까닭이다. 특히 현대차그룹이 미국에서 판매하는 차량의 상당수는 국내 공장에서 만들어 미국으로 수출하는 물량이다. 현재는 한-미 자유무역협정(FTA)에 따라 대미 수출 차량에 관세가 붙지 않는다. 그러나 앞으로 트럼프 대통령이 수입차에 일괄 관세를 매길 경우 지엠(GM)·포드 등 미국 자동차 회사에 견줘 ‘가성비’를 앞세운 현대차의 기존 판매 전략도 차질을 빚게 된다.

국내 반도체 업계도 셈법이 복잡해지고 있다. 특히 파운드리(시스템반도체 수탁생산)의 경우, 삼성전자가 미국의 투자 확대 요구를 들어주기 어려운 상황이라 향후 관세를 지렛대로 한 압박이 강해질 경우 난관이 예상된다. 삼성전자 파운드리 사업부는 최근 계속된 적자로 투자 여력이 넉넉하지 않은 상황이다. 인건비가 비싼 미국 내 생산 비중을 늘리면 수익성이 더욱 나빠질 가능성도 높다. 파운드리 업계에서 독주 체제를 다져놓은 대만 티에스엠시(TSMC)가 창사 이래 처음으로 미국에서 이사회를 열고 현지 투자 확대를 논의한 것과 대비되는 현실이다.

아울러 최근 수출액이 큰 폭으로 늘어난 고대역폭메모리(HBM) 반도체도 대부분 미국이 아닌 대만 티에스엠시로 수출되지만, 트럼프 행정부의 통상 정책을 둘러싼 불확실성이 워낙 커 예단하기 어렵다는 평가가 많다. 한 반도체 업계 관계자는 “아직 구체적인 내용이 발표되지 않아 상황을 지켜보며 분석 중”이라고 말했다.

트럼프발 관세 폭탄이 국내 경제 전반에 미칠 파장은 트럼프 행정부 1기 때보다 2기에 더 클 것으로 예상된다. 이날 기업 분석 연구소인 리더스인덱스가 국내 매출액 상위 500개 기업 가운데 북미 지역 매출을 별도로 공개하는 기업 100개의 실적을 분석한 결과, 이 기업들의 전체 매출액(1∼3분기 누적 기준)은 2023년 약 262조원에서 지난해 약 314조원으로 20%가량 늘었다. 삼성전자·에스케이(SK)하이닉스·현대차·기아 등 대기업을 중심으로 미국 등 북미 시장 의존도가 대폭 확대됐기 때문이다.