1%. 한국이 전 세계 소프트웨어 시장에서 차지하는 점유율은 수십 년째 제자리걸음 중이다. AI 기술이 비약적으로 발전하는 동안에도 한국의 소프트웨어 존재감은 1%에 머물러야 했다. 정보통신기획평가원(IITP)이 가트너의 자료를 분석한 결과 2024년 한국의 글로벌 소프트웨어 점유율은 1.2%였다. 이탈리아, 스페인에 뒤처진다. 브라질과 같은 수준이었다.

‘IT 강국’이라 믿었던 한국의 성적표는 다양한 분야에서 초라하다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 발표한 ‘AI 성숙도 매트릭스’에 따르면 한국은 2군에 해당하는 ‘AI 안정적 경쟁국가’다. 미국, 중국, 캐나다, 싱가포르, 영국 5개국만 ‘AI 선도국가’다. 한국은 특히 AI 운영 환경에서 35위로 매우 낮은 평가를 받았다.

그동안 중국은 미국과 기술 ‘전면전’을 치를 정도로 성장했다. 중국의 AI, 양자컴퓨팅 기술은 매년 미국과의 기술 격차를 좁혀가고 있다. 일본 일간지 닛케이가 세계 3대 AI 학회의 채택 논문을 조사한 결과 지난해 저자 수 순위에서 중국 기업·대학은 상위 100개 기관 중 31개를 차지하며 미국(37개)에 이어 2위를 기록했다.

민간 투자도 크게 늘었다. 대한상공회의소에 따르면 중국 기업의 IT, 자동차 등 연구개발(R&D) 투자액은 최근 10년 사이 10배 넘게 불어난 것으로 나타났다. 투자액 상위 2000위 내 기업 수는 2013년 119개에서 2023년 524개로 4.4배 불어났고 화웨이 투자액은 삼성전자를 뛰어넘었다.

전문가들은 한국이 ‘AI 시대’ 2군으로 밀려난 이유가 소프트웨어 생태계가 자라지 않았기 때문이라고 지적한다. 정부와 기업의 투자는 하드웨어로 몰렸다. 그 결과 이공계 인재는 하드웨어 분야로, 해외로, 그리고 의대로 빠져나갔다. OS에 AI 칩까지…생태계 완벽 구축한 中

한국 ‘1호’ 전산학 박사로 알려진 문송천 KAIST 명예교수는 “한국의 가장 큰 문제는 AI 기술이 발전할 수 있는 클라우드, 운영체제(OS) 등 하부구조의 기술 개발이 이뤄지지 않았다는 것”이라며 “AI는 건물로 치면 옥상 꼭대기에 있는 기술인데 중국과 달리 한국은 정부와 기업이 모두 ‘소프트웨어 패배주의’에 빠져 데이터베이스나 OS에 대한 기술개발을 소홀히 했다”고 평가했다.

반면 중국은 AI 반도체, 클라우드는 물론 OS 개발에도 성공하며 AI 기술이 자랄 수 있는 토양이 탄탄하게 자리 잡았다. 여기에 막대한 정부 지원과 전 세계적으로 가장 뛰어난 인재가 몰린 학계의 발전에 힘입어 생태계가 한꺼번에 성장했다.

지난해 화웨이는 독자 운영체제(OS) ‘하모니넥스트’를 처음으로 자사 스마트폰에 탑재했다. 스마트폰의 두뇌인 애플리케이션프로세서(AP)도 화웨이 자회사가 설계하고 중국 SMCI가 생산한 7나노급 ‘기린 9000s’를 장착했다. 삼성전자가 실패한 OS와 AP 자립을 모두 성공한 것이다.

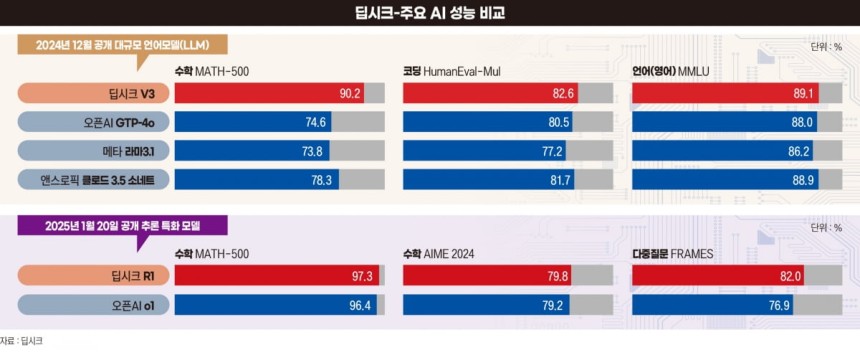

AI 반도체도 성과를 내고 있다. 딥시크의 AI 개발에도 화웨이의 어센드(Ascend) 910B 칩이 대거 사용됐다. 화웨이가 2022년 내놓은 이 반도체는 미국의 수출통제에 대응해 개발한 제품으로 민관이 협력한 중국의 기술 자립 노력을 상징한다.

텐센트·알리바바 등 클라우드 기업은 딥시크 AI ‘훈련’을 위한 클라우드 서비스와 소프트웨어를 제공했다.

중국의 느슨한 규제 아래 더우인, 웨이신, 타오바오 등 중국 인터넷 플랫폼을 쓰는 사용자의 데이터도 AI 구축에 활용됐다는 의혹도 나온다.

이 같은 생태계 선순환으로 중국에는 딥시크 외에도 문샷AI, 즈푸AI 등 쟁쟁한 AI 스타트업과 튜니트리 등 휴머노이드 로봇 기업이 각 업계에서 기술 두각을 보이고 있다.

중국 정부가 2014년 ‘대중창업 만중창신’ 전략을 통해 제조업을 넘어선 소프트웨어(SW) 중심 국가로 발전 방향을 잡은 결과다.

인재도 세계 최고 수준이다. 미국 시카고대 싱크탱크의 ‘글로벌 AI 인재 추적’에 따르면 2022년 상위 20%인 최고 수준 AI 연구자의 47%가 중국 출신이다. 2위 미국(18%)과 격차가 크다.

활동지역 기준으로도 중국(28%)이 미국(42%)의 뒤를 잇는다. 딥시크만 봐도 중국 인재 밀도를 알 수 있다. 딥시크는 베이징대, 칭화대, 저장대 등 중국 명문대 출신 150명만으로 2년 만에 챗GPT에 대적할 만한 수준의 AI 서비스를 개발했다.

이들은 주로 4년 차 이하 개발자였고 해외 유학파는 한 명도 없었다. 칭화대, 베이징대, 중국과학원 등 주요 학술기관이 인재 공급원 역할을 하는 것이다.

반면 한국은 AI 인재도 원천 기술도 부족한 상황이다. 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 2023년 회원국별 AI 인재 국가 이동 현황에서 한국은 ‘AI 인재 유출국’으로 분류됐다. 한국에서 성장한 AI 인재가 모두 해외로 빠져나가는 것이다. 한국, 미국 10분의 1만 투자서울대, KAIST 등 명문대 소프트웨어 전공 교수들 역시 정년퇴직 후 중국으로 향하는 것으로 알려졌다. 한국에서는 정년이 끝나면 대학뿐만 아니라 초등학교 강단에조차 설 수 없지만 중국에서는 계속 연구와 강의가 가능하기 때문이다.

정부와 기업이 소프트웨어에 대한 관심을 주지 않으면서 인재 빈곤이 이어지고 있다. 학계는 주로 기업, 정부와 컨소시엄을 구성해 과제를 따내고 R&D 사업비 대부분이 이공계 인재 인건비로 사용된다. 소프트웨어에 대한 정부의 적극적인 지원이 없으면 성과와 보상이 없기 때문에 인재가 자랄 수 없는 구조다.

문 교수는 “학교에서 OS 전문가나 데이터베이스 전문가를 교수로 채용하더라도 정부나 기업에서 원하는 연구 프로젝트가 없어 그들이 다른 연구를 해서 사업비를 따와야 하는 상황”이라며 “이공계 인재 대부분이 R&D 예산을 통해 학비를 충당하는데 사업비가 적으니 학생들도 돈이 되는 연구실로 향하는 고질적인 문제가 있다”고 말했다.

한국 대표 기업들 역시 미국 등 AI 기술을 주도하는 기업과의 ‘협력’만을 바라보고 있는 상황이다. 각 기업의 기술 경쟁력보다 엔비디아, 오픈AI 등 미국 빅테크와의 협력 뉴스 한 줄이 주가를 좌우한다.

정부가 전면에 나서는 미국, 중국과 달리 한국 정부의 R&D 지원은 여전히 소극적이다. 2023년 수조원을 삭감하고 비판에 직면하자 소폭 늘렸지만 큰 의미 있는 숫자는 아니다. 그중 AI 관련 예산은 더 보잘것없다. 올해 673조3000억원의 예산 중 AI 관련 예산은 총 1조8000억원(전체의 0.27%)에 불과하다.

미국의 2025 회계연도(2024년 10월~2025년 9월) AI 예산은 200억 달러(약 29조원)다. 전체 예산안에서 차지하는 비중은 0.27%로 같지만 미국에 비해 기반 기술과 인프라가 취약한 상황에서 턱없이 부족한 수준이다.

게다가 도널드 트럼프 미국 대통령은 취임 직후 4년 동안 AI 데이터센터에 5000억 달러(720조원)를 투자하는 ‘스타게이트’ 프로젝트를 공표했다. 중국도 AI를 포함한 슈퍼컴퓨터, 데이터센터 등 인프라 지원에 올해 1917억 위안(약 39조원·전체의 0.68%)을 책정했다. 이미 많은 돈이 투입됐지만 중국은 앞으로도 690조원을 AI에 쏟아붓겠다고 예고했다.

정부는 2027년까지 AI 관련 투자를 65조원(누적 기준)으로 늘릴 계획을 세웠는데 초기에는 엔비디아의 고성능 GPU를 확보하는 데 쓸 계획이다. 2023년 말 기준 한국의 민간 기업이 확보한 엔비디아 고성능 칩 ‘H100’이 2000여 개에 불과해 메타(약 35만 개) 등 미국 빅테크와 경쟁하기 어렵다는 업계의 호소를 반영한 정책이다.